みんな大好きニュートリノ!

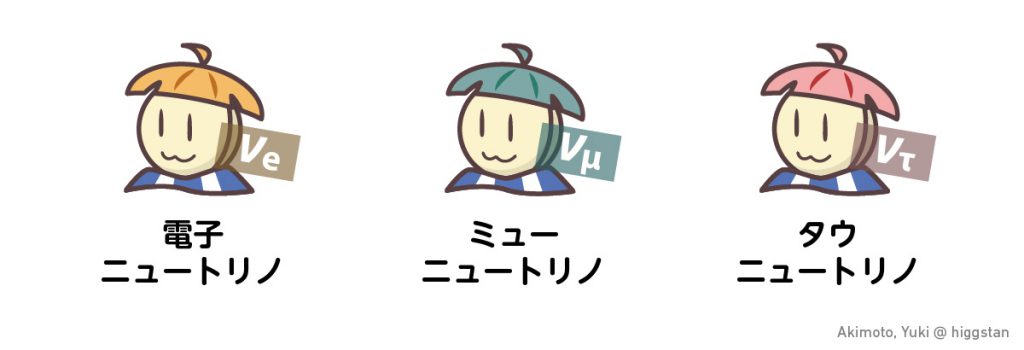

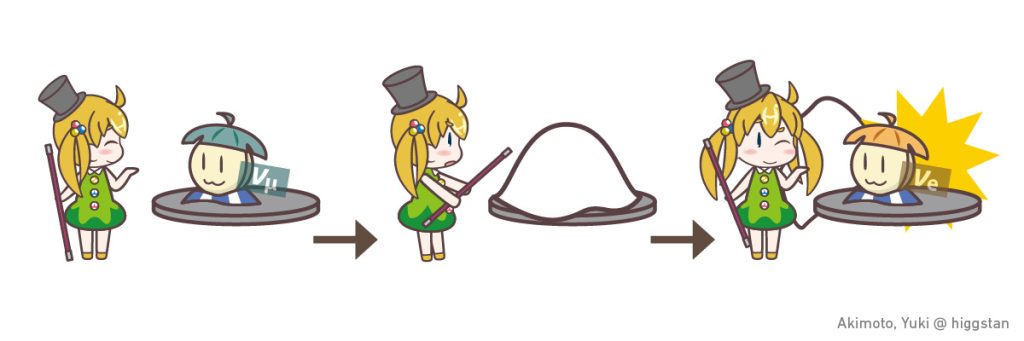

素粒子のひとつであるニュートリノには、電子ニュートリノ、ミューニュートリノ、タウニュートリノという3つの種類があります。素粒子の中でも特に見つけにくいニュートリノですが、このニュートリノには、いつのまにか別の種類のニュートリノに変わってしまうというとっても不思議な性質があります。

この現象はニュートリノ振動と呼ばれていて、素粒子物理学の大きな謎を解く鍵になるかもしれない、大注目なテーマなのです。

このニュートリノ振動という現象を発見したのは、ひっぐすたんでもおなじみの、神岡の地下で実験を行っているスーパーカミオカンデです。地球の大気でできたミューニュートリノをスーパーカミオカンデで検出すると、空から直接降ってくるニュートリノの数と地球を通り抜けて下からやってくるニュートリノの数が違うことに気づきました。ニュートリノが飛んでくる距離の違いでニュートリノの種類が変わってしまう、つまりニュートリノ振動が起きていると考えたのです。

詳しくはこちらの記事で!

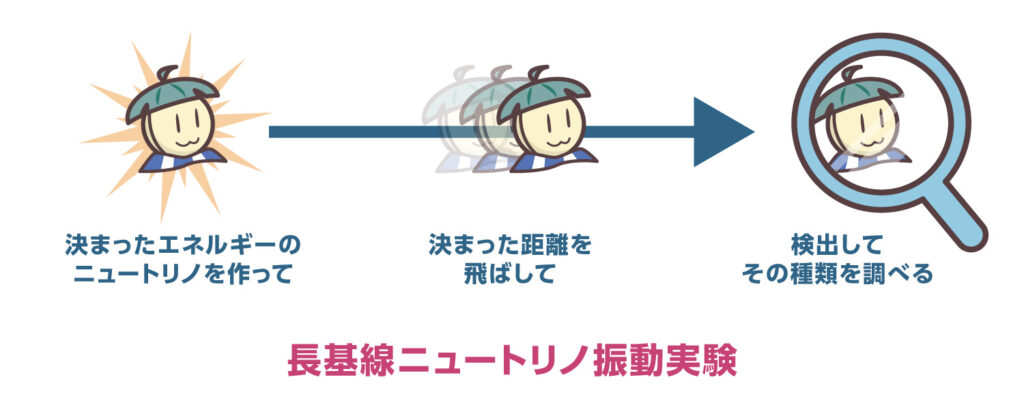

長基線ニュートリノ振動実験

それはもう大発見なのですが、それが本当にニュートリノ振動なのか、決定的な証拠を欲しくなってしまうのが素粒子物理学です。ニュートリノ振動が起きていることを確かめるには、エネルギーをコントロールしたニュートリノを作って、決められた距離を飛ばして、その先で検出してどの種類になっているかを調べるという実験を行う必要がありました。このような実験のことを長基線ニュートリノ振動実験と呼んでいます。

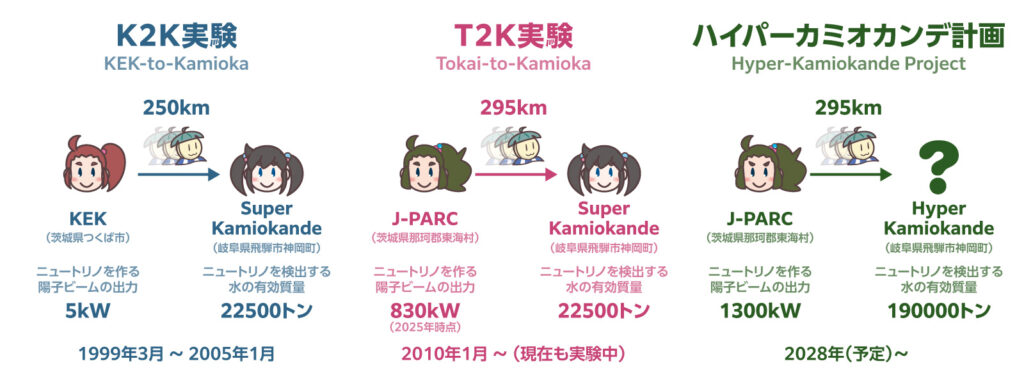

エネルギーをコントロールしたニュートリノを加速器で作って長基線ニュートリノ振動実験を行うという現実的な提案がなされたのは、1980年代後半のことでした。当時は、「ニュートリノを検出するだけでも大変なのに、その検出器に向かってニュートリノを作って飛ばすなんて、無理なんじゃない…?」なんて思われていたかもしれません。ですが、物理学者はその“無理”を見事に実現してしまいました。それが、KEKの西川公一郎博士が中心となって実現したK2K実験、そのあとを引き継いで現在も続いているT2K実験、そしてその次の世代の挑戦として準備が進められているハイパーカミオカンデ計画です。

日本で実施、計画されている長基線ニュートリノ振動実験をさっくりとまとめてみました。

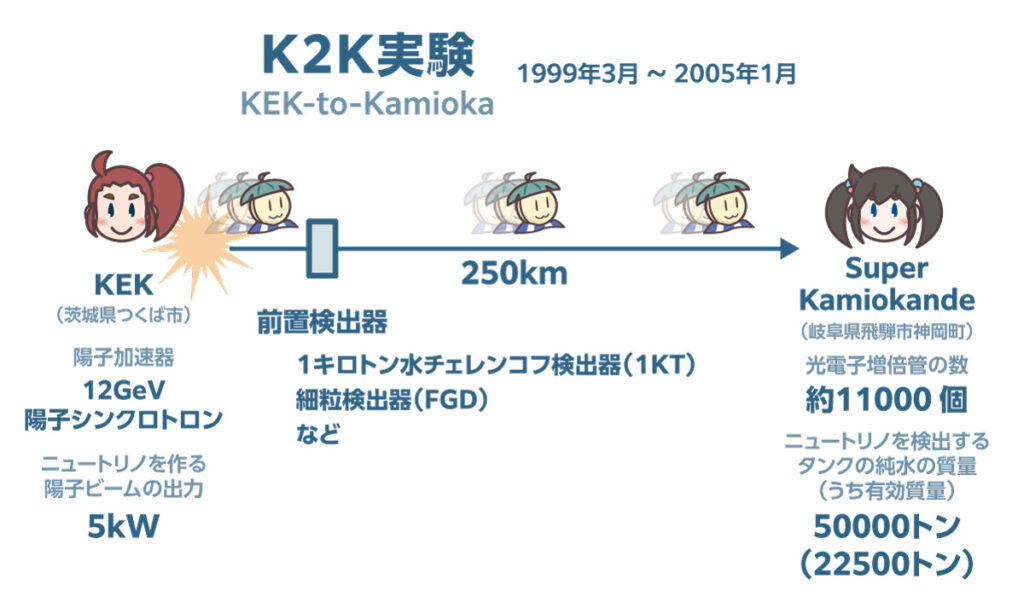

K2K実験

長基線ニュートリノ振動実験として、日本で…どころか世界で初めて行われたのが、このK2K実験です。名前の由来はとてもシンプルで、KEK(K)から神岡(K)へ(to = 2)ということで、K2K実験です。

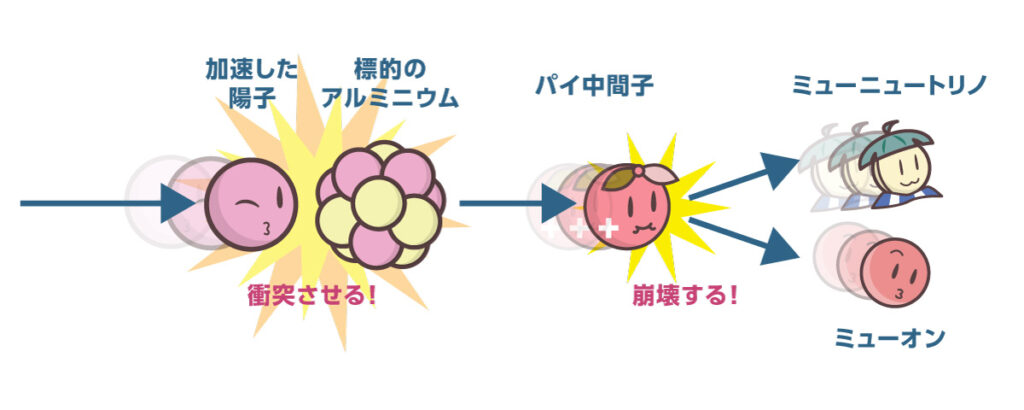

このK2K実験では、「KEKの12GeV陽子シンクロトロンで加速した陽子をアルミニウムの標的に衝突させて、パイ中間子を経て生成されたミューニュートリノを、近くに設置した前置検出器で観測しつつ、250km離れたスーパーカミオカンデまで飛ばす」という、なかなか壮大な試みが行われました。

その結果、KEKで作られたミューニュートリノをスーパーカミオカンデで観測すると、本来予想されていた数(158個)に対して、実際に観測された数(112個)が明らかに少なくなっていました。これは、ミューニュートリノが飛んでいる途中で別の種類のニュートリノに変化したこと、つまりニュートリノ振動が起こったことを意味しています。 K2K実験は、ニュートリノ振動を人工のニュートリノで初めて確認した実験となりました。

K2K実験の遺構を見てみよう

K2K実験は2005年1月に終了しましたが、実験で使用されていたKEKの陽子ビームやニュートリノ生成用の施設は、現在では、電磁石の保管や陽子ビームで放射化してしまったものを保存・加工するための場所として利用されています。

今回、そのK2K実験の遺構を見学するプレスツアーに参加する機会をいただいたので、現地で見たものをざくざくレポートしていこうと思います!

KEKには12GeV PSと呼ばれる陽子シンクロトロン(陽子をぐるぐる回しながら加速する装置)があり、1976年から2005年まで稼働していました。ここで光速の99.7%にあたる12GeVまで加速された陽子が、リングの外へと導かれ、この北カウンターホールと呼ばれる建物まで運ばれてきていたのです。

この北カウンターホールまで運ばれてきた陽子は、そこからさらに地下へと潜っていきます。トンネルは下り坂になっていて、そのまま地下へと続いていました。

このトンネルは、K2K実験の終了後、実験中に放射化したものの保管場所としても使われるようになりました。そのため、現在ではこのような看板が設置されています。もちろん、通常は関係者以外立ち入り禁止です。

トンネル内には、陽子ビームをスーパーカミオカンデの方向に向けるために設置されていた装置が並んでいました。トンネルは90度左にカーブしていて、陽子ビームを細く保ちながらその方向を曲げるための装置になっています。

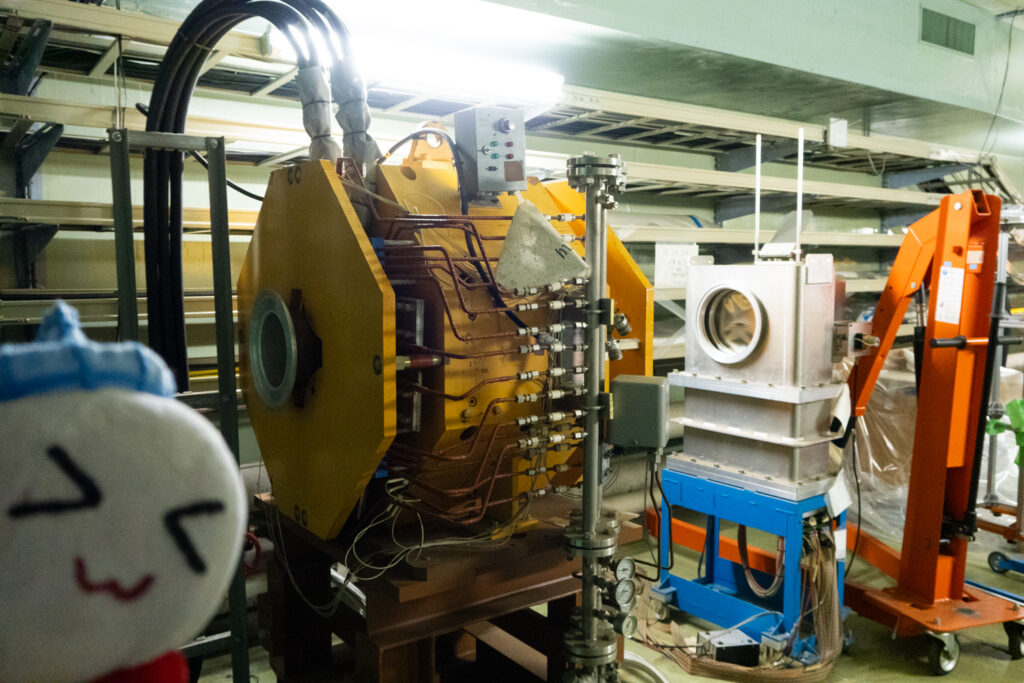

陽子ビームがスーパーカミオカンデの方向を向いたら、いよいよニュートリノの生成です。黄色い壁に囲まれた部屋「ターゲットステーション」の中で、加速した陽子をアルミニウムの標的に衝突させて、パイ中間子を作ります。

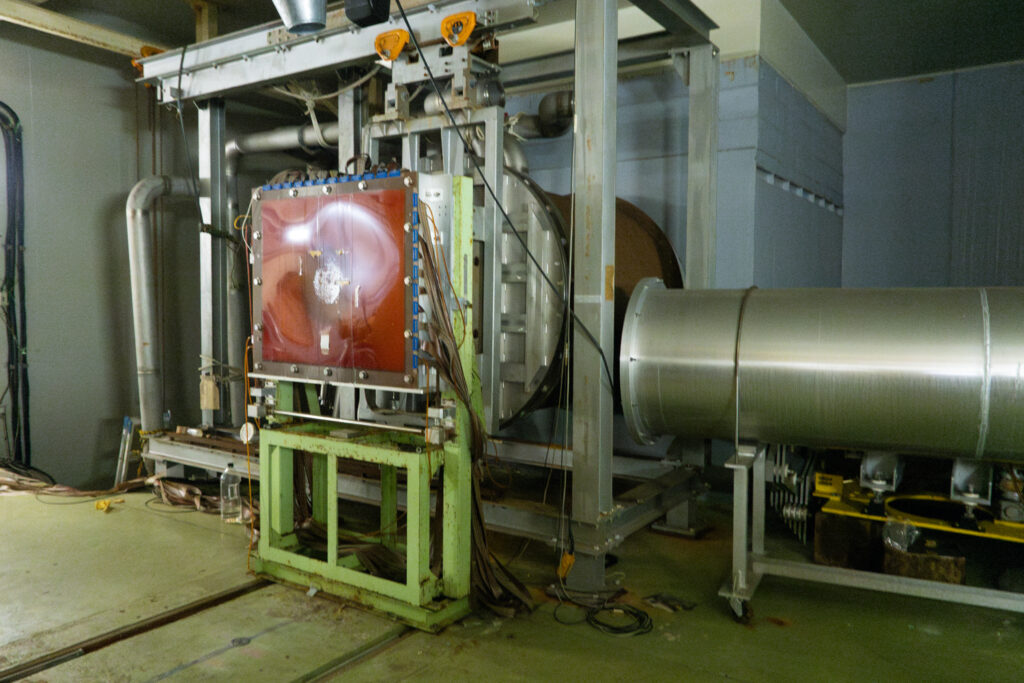

生成されたパイ中間子は、この写真の赤いパネルを通って、ディケイボリュームと呼ばれる場所に運ばれて、ここでミューオンとミューニュートリノに崩壊します。そして、ミューニュートリノだけがスーパーカミオカンデに向かって飛んでいくことになるのです。

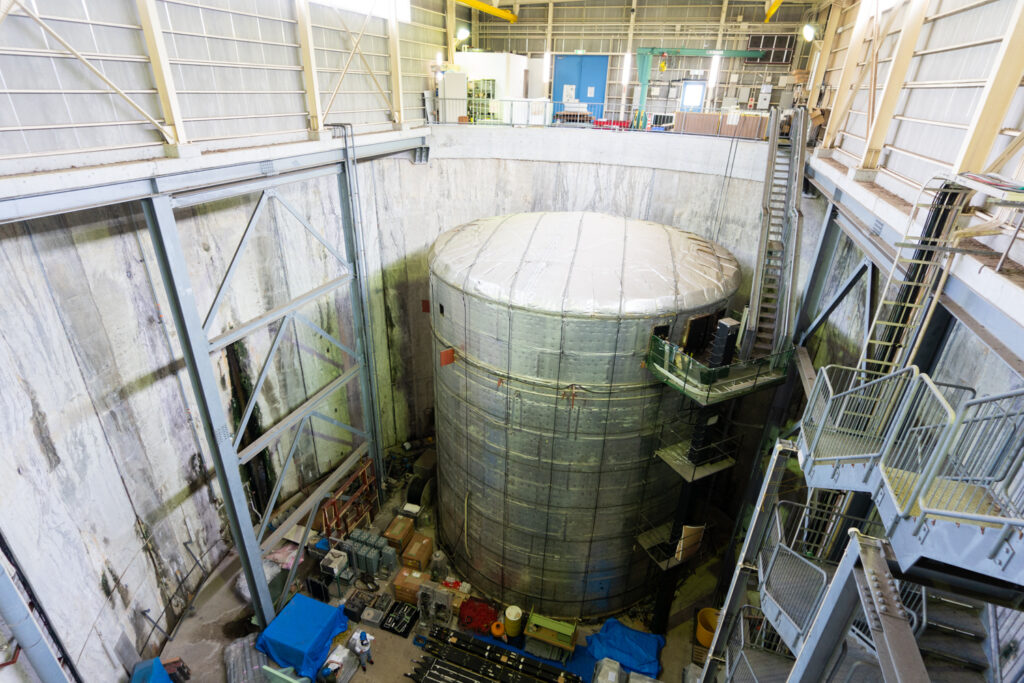

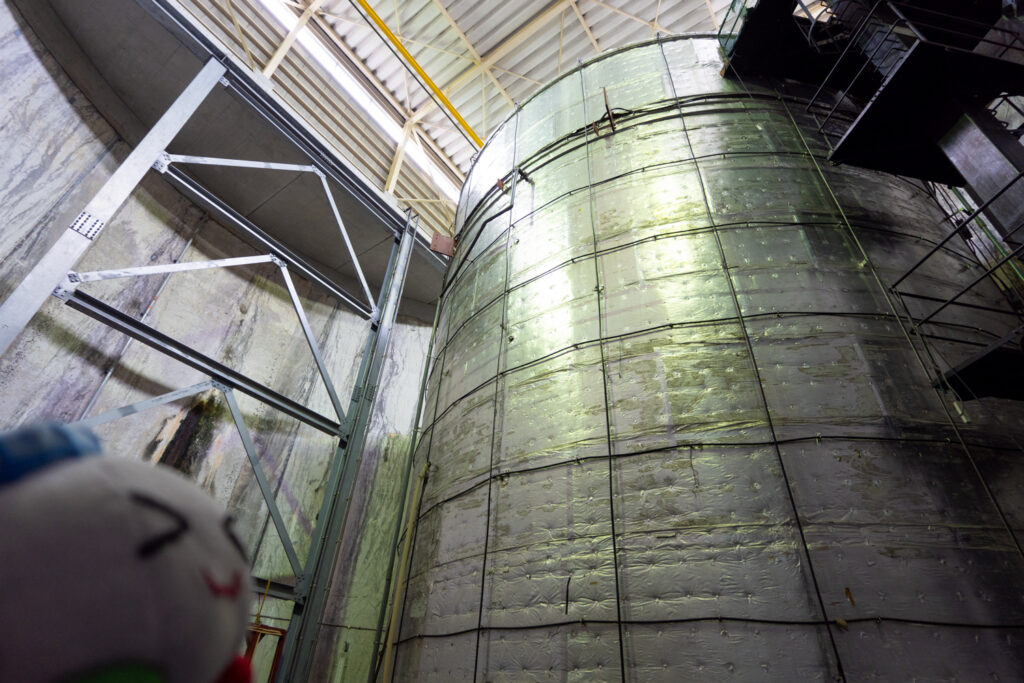

こうしてスーパーカミオカンデに向かって飛んでいくミューニュートリノですが、その前に、KEKの敷地内に設置された1キロトン水チェレンコフ検出器を通過します。

この検出器は、作ったミューニュートリノのエネルギーなどを詳しく調べるために設置されたもの。超純水を満たされた直径10.8m、高さ10.8mのタンクの内壁に光電子増倍管が680本設置されている、まさにミニサイズのスーパーカミオカンデです。

現在では、タンク内の水は抜かれ、光電子増倍管もすべて撤去されていますが、タンクそのものはそのまま残されています。

巨大な円形の穴の中に設置されている前置検出器、タンクの足元から上を見上げてみると円筒形の構造がよくわかります。外は真夏のような暑さでしたが、穴の中はひんやりと涼しく、まさに別世界のような空間です。

この1キロトン水チェレンコフ検出器のある円形の穴の中を、360度カメラで撮影してみました。現地の空気感やスケール感が、少しでも伝わればうれしいです!

T2K実験

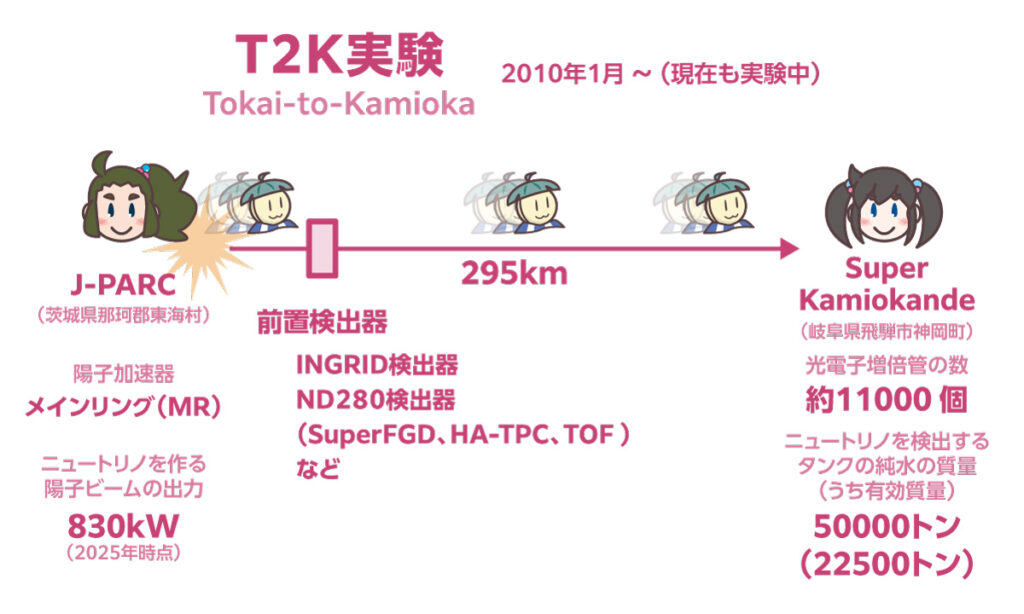

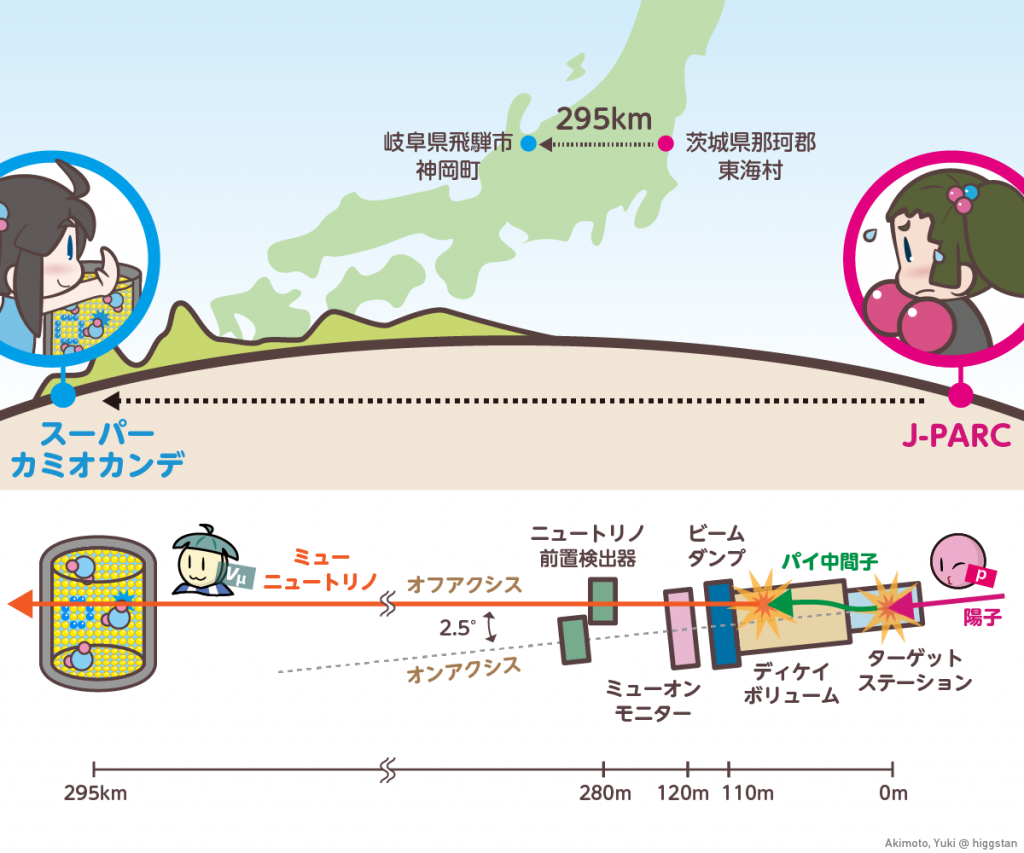

K2K実験の後継として計画されたのが、T2K実験です。ニュートリノを作る場所が、KEKから東海村(T)にあるJ-PARCに変わったので、T2K実験と名付けられました。

T2K実験では、ニュートリノを作る施設がJ-PARCに移ったことで、その生成性能が格段にアップ!より詳しくニュートリノ振動を調べることを目的として、2010年に実験が開始されました。

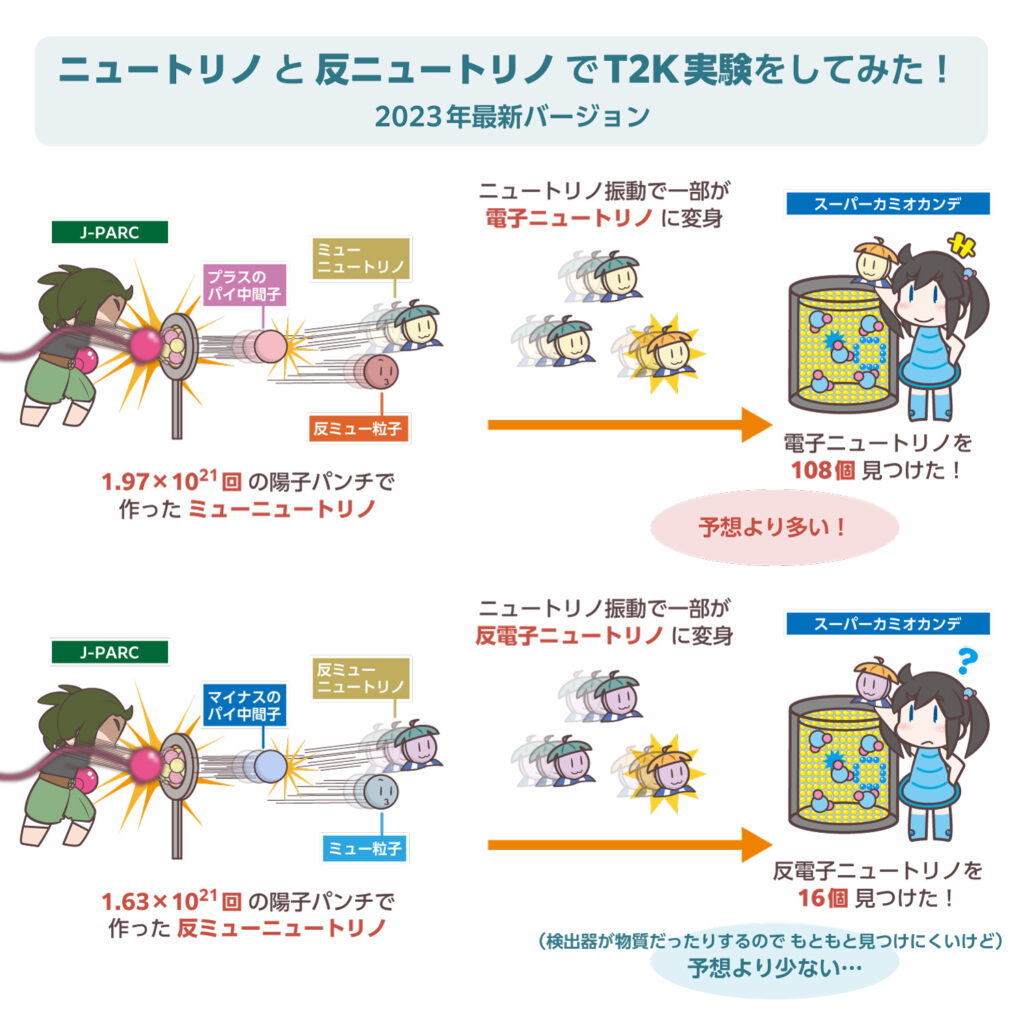

このT2K実験では、ニュートリノ振動についてとても詳細な観測が行われていて、2013年にはミューニュートリノが電子ニュートリノに変化する現象を世界で初めて発見しました!

現在はさらに、ニュートリノと反ニュートリノでニュートリノ振動に違いがあるのか、つまり、CP対称性の破れが存在するのかどうかの解明を目指して、実験が進められています。

T2K実験に関しては今までにもいろいろと描いているので、そちらもぜひ読んでみてください。

T2K実験のいろいろな記事はこちら。

https://higgstan.com/tag/t2k%e5%ae%9f%e9%a8%93

T2K実験の前置検出器を見てみよう

今回のプレスツアーでは、J-PARCで生成されたニュートリノをすぐ近くで観測するための前置検出器を見学させていただきました。

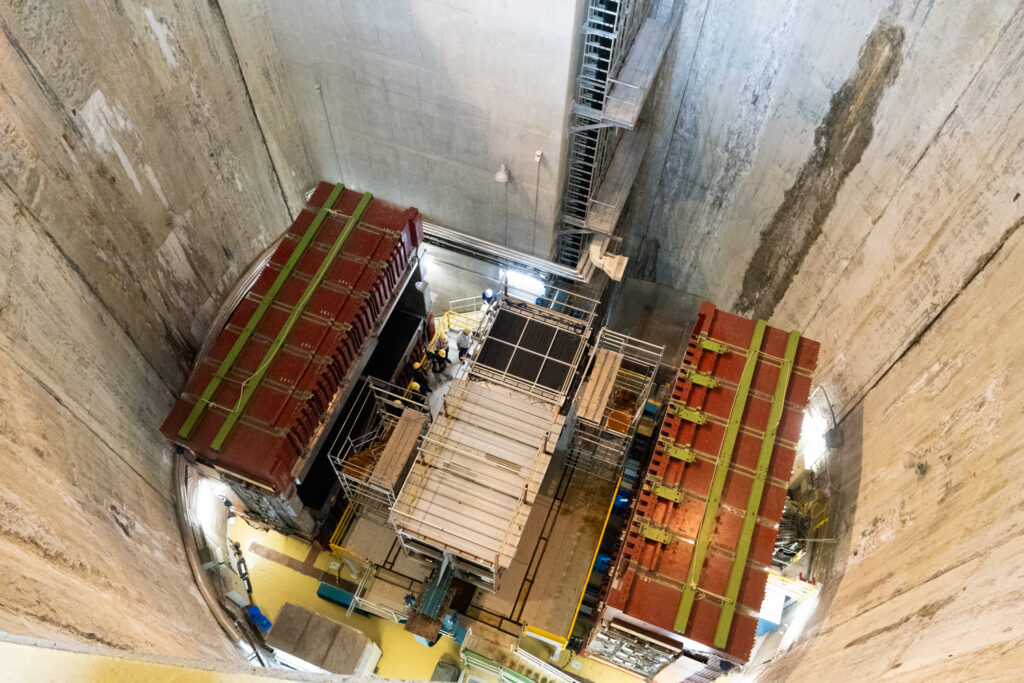

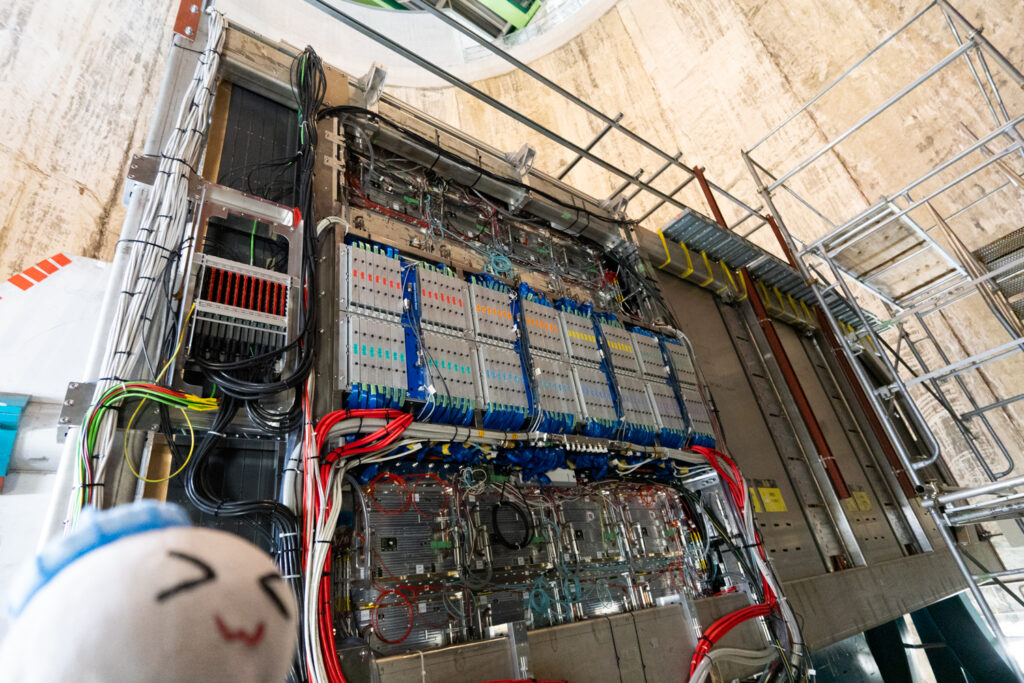

J-PARCのニュートリノ実験施設には、大きな円形の穴が空いていて、その底にいろいろな前置検出器が設置されています。その穴の中でぱっと見えるのが、前置検出器のひとつ、ND280検出器です。

左右に別れた赤茶色のブロックが見えますが、これは電磁石。検出器が稼働しているときは、この左右の電磁石が中央で合わさって、検出器全体をすっぽりと覆い隠してしまう構造になっています。

360度カメラでも撮ってみました。ぐるりと広がるスケール感、なかなか圧巻です!

ND280検出器を近くで見てみると、このような感じ。中央の銀色の部分がSuperFGD検出器、その上下にはHigh-Angle TPC検出器が配置されています。これらは最近導入されたJ-PARC自慢の最新の検出器です。

特にSuperFGD検出器は、1cmサイズのキューブが無数につながれた、とってもユニークな構造をしていて、その仕組みや役割を紹介するだけで1本記事が書けそうなレベル。いつかぜひ、改めて記事にしてみたいと思っています。

こちらも360度カメラでも撮ってみました。ND280検出器の構造やスケール感、現地の雰囲気が少しでも伝われば嬉しいです。

T2K実験ではもうひとつ、INGRID検出器と呼ばれる前置検出器が使われています。こちらは十字形に配置された14台のモジュールで構成された検出器で、ニュートリノビームの方向や広がりをモニターするために設置されています。

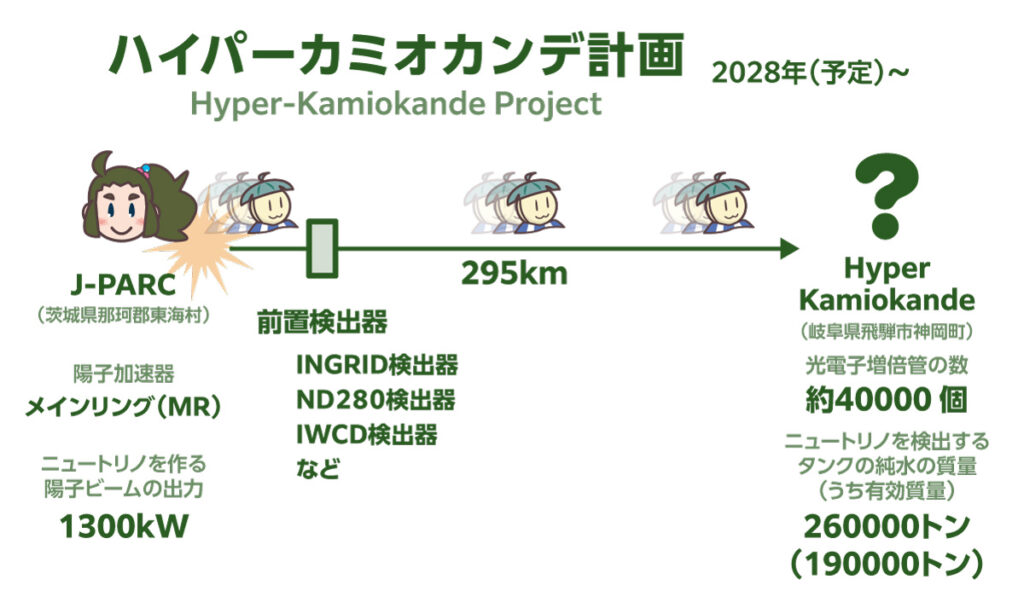

そしてハイパーカミオカンデ計画

T2K実験の後継として計画されているのがハイパーカミオカンデ計画です。T2H実験…なんて呼びたくなってしまいますが、ハイパーカミオカンデ計画です。

この計画では、J-PARCの陽子ビームの出力を1300kWにまで引き上げ、ニュートリノの生成能力をさらに向上させます。そして、前置検出器としてカミオカンデと同じ方法でニュートリノを観測する中間距離水チェレンコフ検出器(IWCD:Intermediate Water Cherenkov Detector)を、最終検出器としてスーパーカミオカンデの後継となるハイパーカミオカンデが建設されます。

このハイパーカミオカンデ計画によって、T2K実験で検証途中だった「ニュートリノと反ニュートリノに違いがあるのかどうか」、すなわち「CP対称性の破れ」が存在するのかどうかを、より確実に検証できると期待されています。

スーパーカミオカンデの約10倍というおおきな純水の有効質量を持つハイパーカミオカンデについては、その成長日記をひっぐすたんで描いていますので、ぜひそちらも読んでみてください!

ハイパーカミオカンデ計画の前置検出器の建設現場を見てみよう

今回のプレスツアーでは、J-PARCの近くに設置予定の前置検出器、IWCD検出器の建設現場を見学させていただきました!

ハイパーカミオカンデ計画で使用されるIWCD検出器は、J-PARCの敷地内ではなく、ちょっと離れた場所に設置される予定になっています。そのため、国道245号沿いにはこんな看板が掲げられていました。こうして看板になると、なんだかすっごいワクワクしちゃいますね!(とはいえ、T2K実験のニュートリノが既にこの地下を通っているとは思いますが…)

看板の少し向こう、田んぼで囲まれているエリアに、ちょっとした工事現場のような場所が見えました。ここがまさに、IWCD検出器の建設予定地です!今はまだ何もない、平らな更地といった感じですが、ここに上下に動く「ミニ・カミオカンデ」のようなものが設置されるのかと思うと、やっぱりドキドキしてきちゃいますね!

IWCD検出器についても、これから進捗があるたびに、IWCDちゃんの成長ミニ日記(仮)みたいな形でまとめていけたらいいなと思っています。どうぞお楽しみに!

おわりに

K2K実験、T2K実験、そしてハイパーカミオカンデ計画へと続く、日本の長基線ニュートリノ振動実験を駆け足でご紹介してきましたが、もちろんこうした研究は日本だけで行われているわけではありません。現在、アメリカでもハイパーカミオカンデ計画のライバルになるDUNE実験が計画されています。

科学の世界では、ひとつの実験だけでの発見では不十分で、他の実験で追試・再現されることはとっても大事です。でもやっぱり、最初に見つけたほうが楽しいし嬉しいのです。がんばれKEK!がんばれJ-PARC!がんばれカミオカンデ!

最後に、今回のプレスツアーで貴重な機会と素敵なご案内をしてくださったKEKとJ-PARCのみなさま、本当にありがとうございました!

素粒子はかわいい。素粒子のイラストやマンガを描いています。博士(理学)