ものを細かく観察したいときに活躍するのが、顕微鏡。ちょっと思い出してみてください。小学校の理科の時間に顕微鏡をのぞいたとき、下から光を当てないと暗くてよく見えなかった…そんな経験、ありませんか?

そう!細かく見るには、強い光が必要なのです。その「ものを詳しく調べるためのとびきり強い光」を生み出す施設、それが宮城県仙台市にある3GeV高輝度放射光施設 ナノテラス(NanoTerasu)です。

ナノテラスってどんなところ?

このナノテラス、ひとことで説明すると、電子を加速して、その軌道を曲げたときに生まれる放射光というとてもとっても強い光を使って、物質の内部を詳しく調べるための施設です。まさに、ナノ(Nano)の世界を照らす(Terasu)!

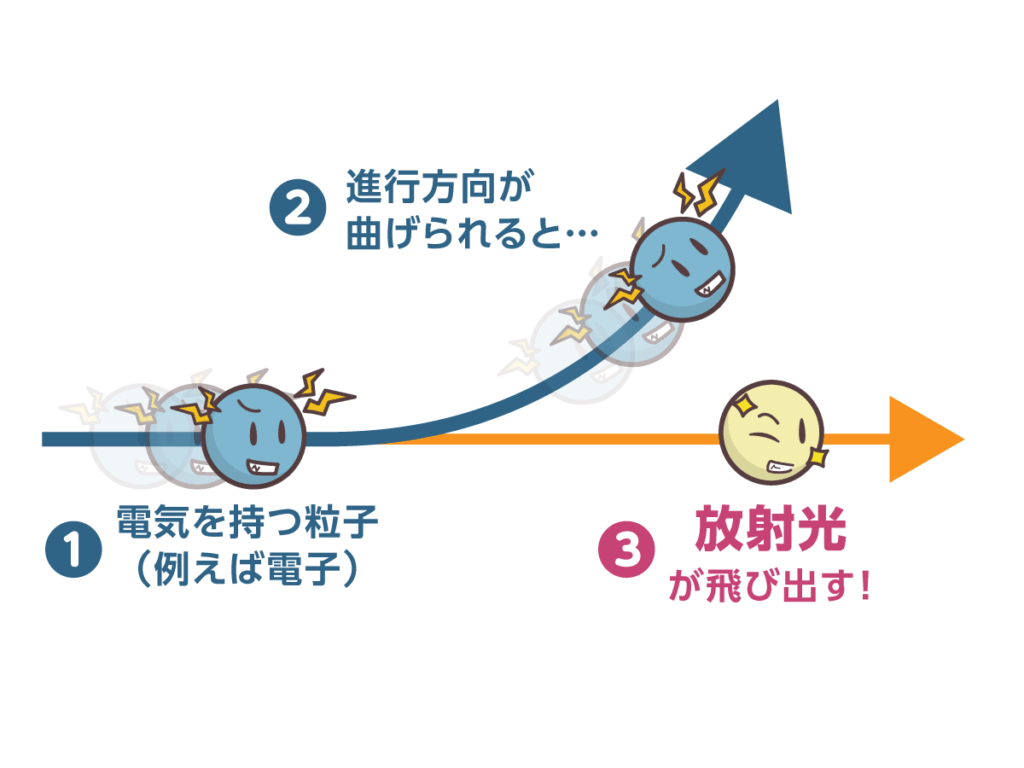

放射光とは、光速に近いスピードで動いている電子のような電荷を持つ粒子が、進む方向を曲げられるときに飛び出してくる光のことです。ナノテラスでは、この放射光をつくりだすために、磁場を使って電子の進む方向を曲げています。「電気を持つ粒子が磁場から力を受ける」という現象は、中学校の理科で習うフレミングの左手の法則と同じような仕組み、と考えるとイメージしやすいかもしれません。

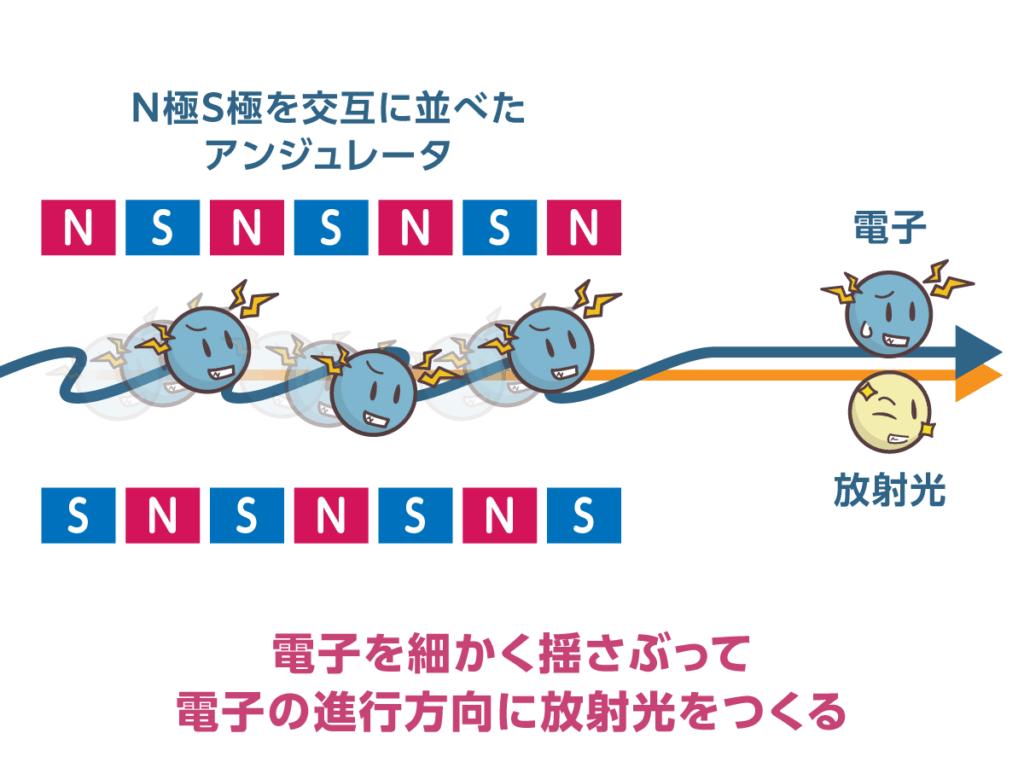

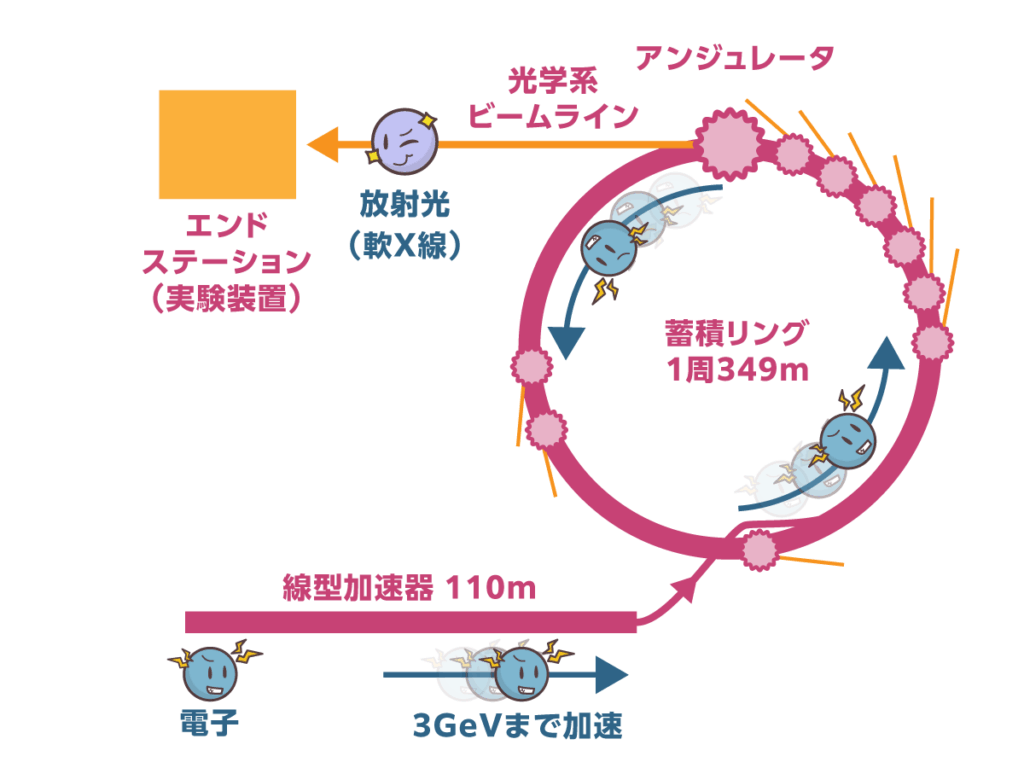

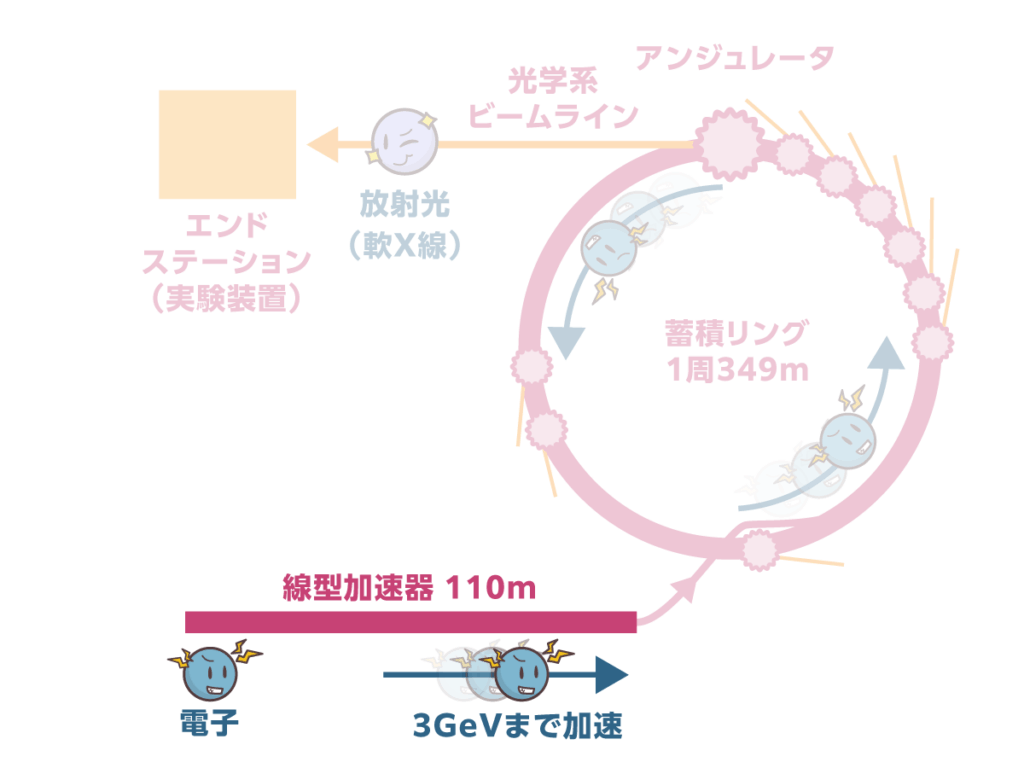

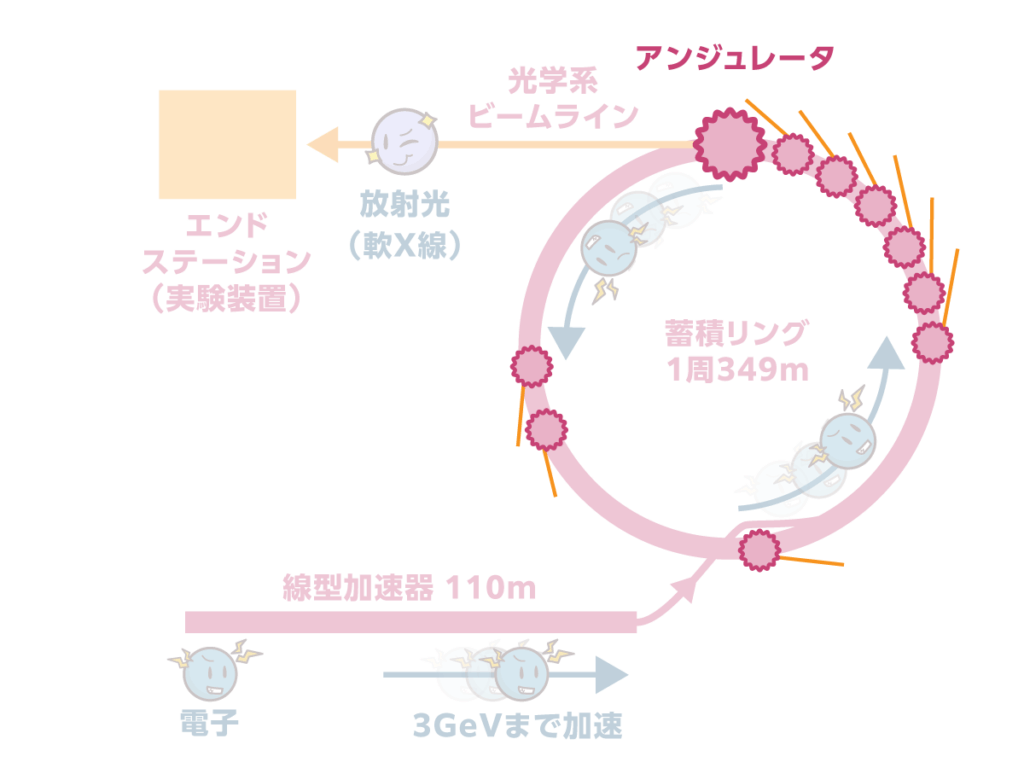

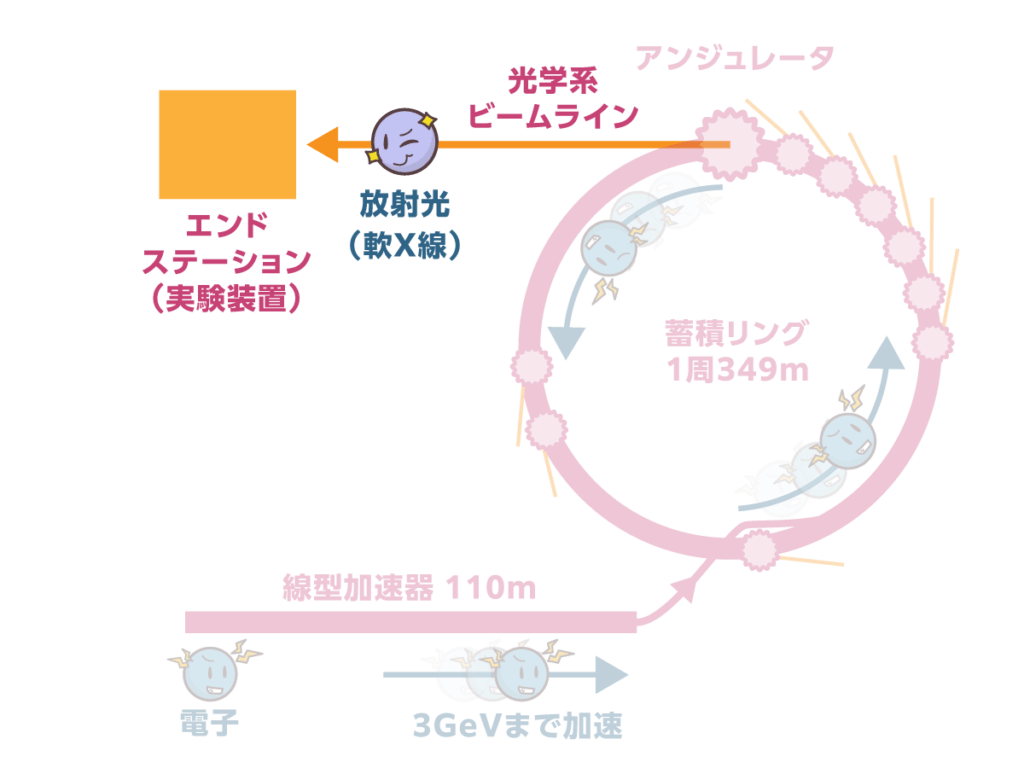

加速した電子をどんな磁場に通すかによって、放射光の性質は変わってきますが、ナノテラスではアンジュレータと呼ばれる装置を使っています。アンジュレータは、N極とS極を細かく交互に並べて磁場をつくり、その中に加速した電子を通す仕組みになっています。電子はゆらゆらと細かく揺さぶられながらまっすぐ進んで、放射光は進行方向と同じ向きに放たれます。

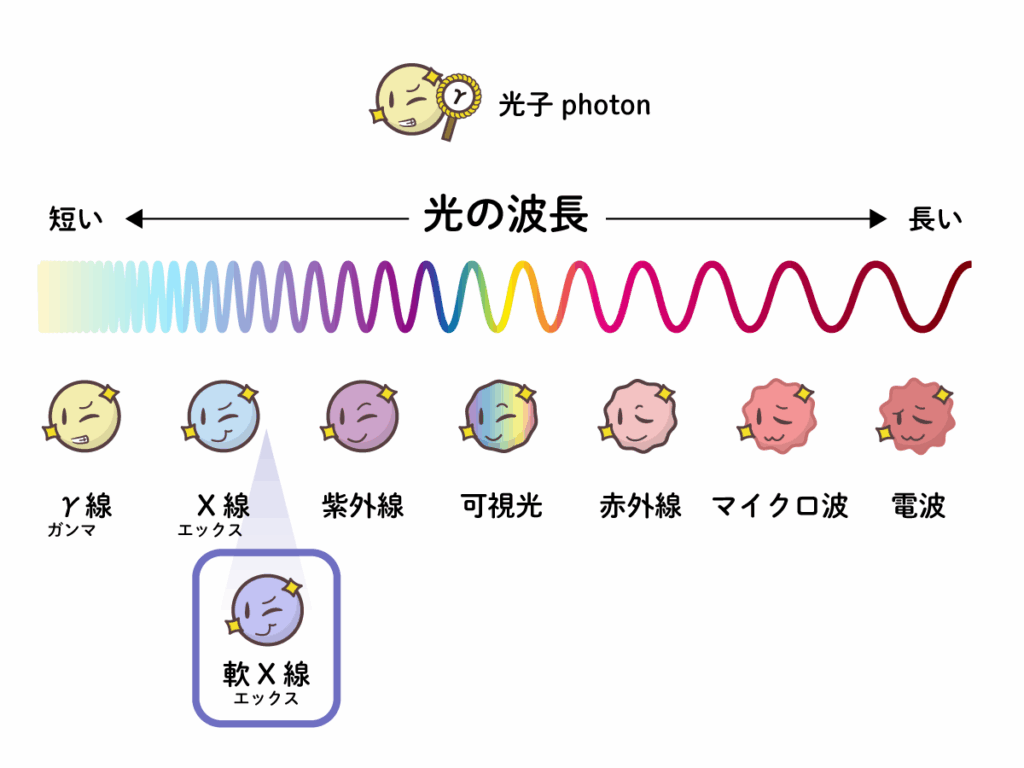

この放射光は、電子のエネルギーが大きいほど強く明るくなり、磁場で電子の進行方向を大きく変えるほど、つまり電子を細かく揺さぶるほど、波長は短くなっていきます。ナノテラスでは、このしくみを利用して、X線よりもちょっとだけ波長が長い軟X線と呼ばれる、とっても強力な光を作り出して、実験に活用しています。

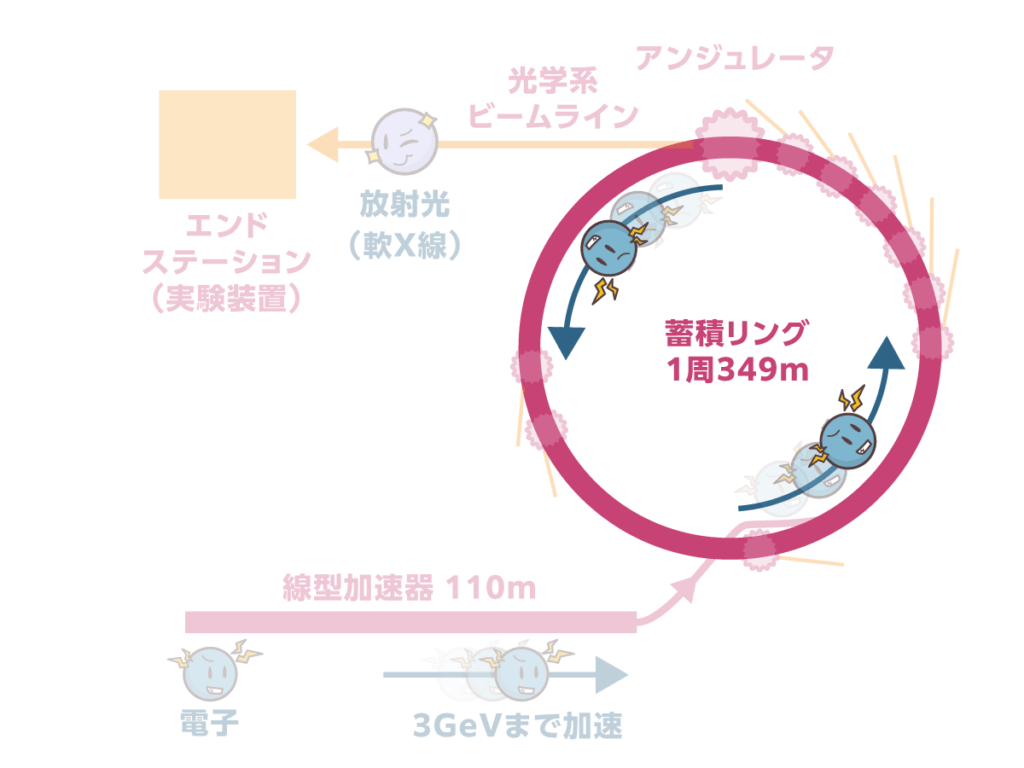

ナノテラスでは、約110mのまっすぐ直線な線型加速器でエネルギー 3GeV(速さでいうとほとんど光速!)まで加速させられた電子は、1周約350mの蓄積リングに入れられて、その中をぐるぐると回ります。この蓄積リングの途中にあるアンジュレータの磁場で、電子を細かく揺さぶります。そこから飛び出してきた放射光は、 光学系ビームラインを通じて、エンドステーションと呼ばれる各実験装置に届けられているのです。

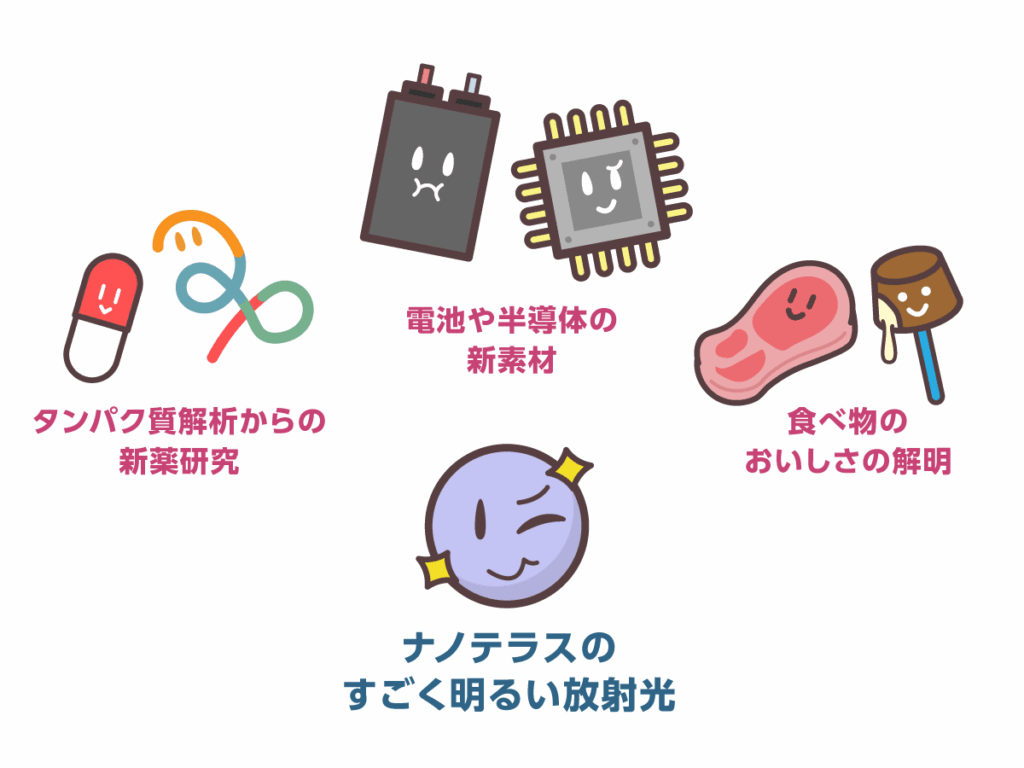

こうして作られた放射光は、とっても強くて明るいスーパーな光です。ナノテラスのエンドステーションでは、このスーパーな光から必要な波長の光を選び出し、さらに集光して、調べたい試料に照射しています。ここで行われる研究はとっても多彩で、新しい電池や半導体素材の研究や、タンパク質を詳しく調べて新しい薬を作る研究、さらには食べ物の美味しさの秘密に迫る研究まで!ナノテラスは、いろいろな分野の最先端の研究をサポートする施設なのです。

宮城県仙台市の東北大学青葉山キャンパスにあるナノテラスですが、2024年4月から運用が開始され、量子科学技術研究開発機構(QST)、光科学イノベーションセンター(PhoSIC)、高輝度光科学研究センター(JASRI)が施設の整備や運営を行っています。

ナノテラスを見てみよう!

ということで!ナノテラスがどんなところなのか、さっそくお散歩してみましょう!

宮城県仙台市、東北大学の青葉山キャンパスの一角にあるのが3GeV高輝度放射光施設 ナノテラスです。航空写真で見るとよくわかるように、蓄積リングの円形に沿って建物が作られているので、とっても特徴的な形をしていますね。

ちょっと近未来っぽい感じのナノテラスの入口を入って、エレベーターを降りると…

壁に描かれている文字やインフォメーションの看板も、近未来っぽい感じに統一されています、なんだかかっこいい…!

ナノテラスの建物は大きく3層構造になっていて、一番上のフロアが入口、真ん中のフロアがメインとなる実験施設、一番下のフロアは装置の移動や保管に使われています。

真ん中のメインフロアには、3Dプリンタで作られたナノテラスの模型も設置されていました。写真左上の部分で電子が作られて、それが線型加速器でまっすぐ加速されて、中央にある蓄積リングに流されていく、その流れがぱっと見でよくわかるかもしれません。

先にも説明した通り、電子を作る→線型加速器で加速する→蓄積リングに入れる→挿入光源で放射光を作る→放射光を調整して試料に当てる、というのがナノテラスのおおざっぱな流れになります。最大で28本の放射光を送り出す光学系ビームラインが設置できるように設計されていて、2025年現在では10本の光学系ビームラインが稼働しています。

ここからはその流れに沿って、ナノテラスを見ていきましょう!

電子を加速するところ(線型加速器)

まずは電子をつくって、光の速さに近いスピードまで一気に加速します!

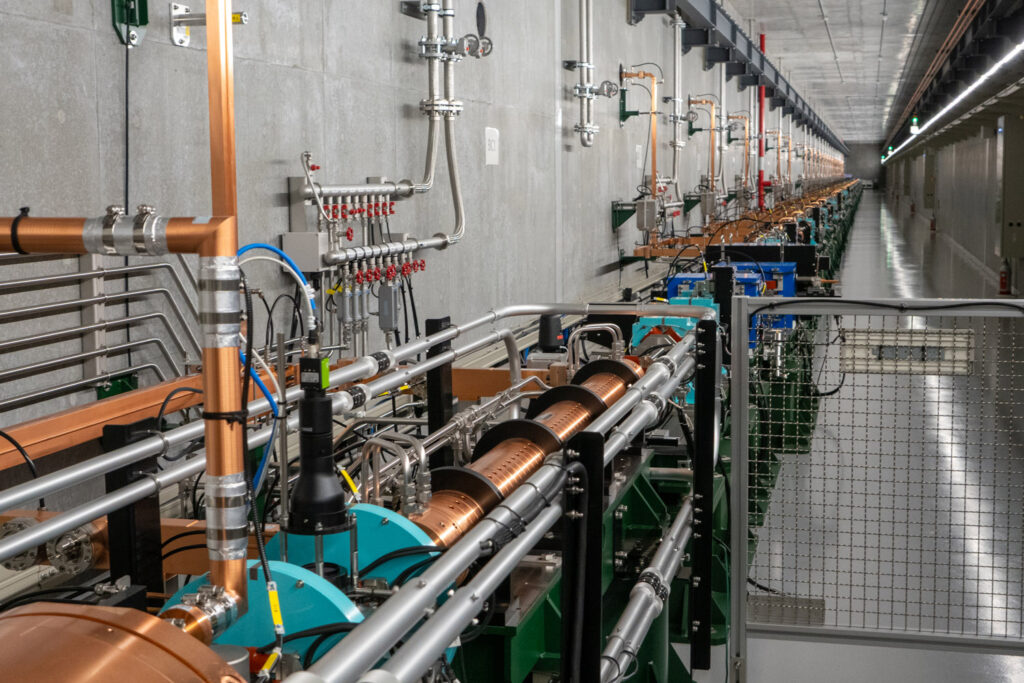

これがナノテラスの線型加速器!直線にして約110メートル、ここで電子がつくられて加速していきます。

スタート地点は、電子をつくっているところ。金属から電子を取り出す方法はいくつかありますが、ナノテラスでは熱電子放出というやり方を使っています。タングステンをベースとした金属を1000度くらいまで加熱して、そこに電圧をかけると電子が飛び出すのです!

取り出された電子は、出てすぐにぎゅぎゅっとお団子のようにまとめられます。緑色の円盤の中で細くぎゅっと絞られて、銅色の円盤の中でぎゅっと短くされて、100億個もの電子が長さ1ミリ、太さ1ミリのお団子にぎゅぎゅぎゅーっと詰められてしまうのです。

「そんなに詰めこんだら、電子どうしで反発しちゃうんじゃない…?」なんて思ったあなた、するどい!でも大丈夫!電子はすでに光速に近い速さで飛んでいるので、相対論的な効果で「お互いに遠くにいるよう」に感じて、反発しにくくなっているのです。

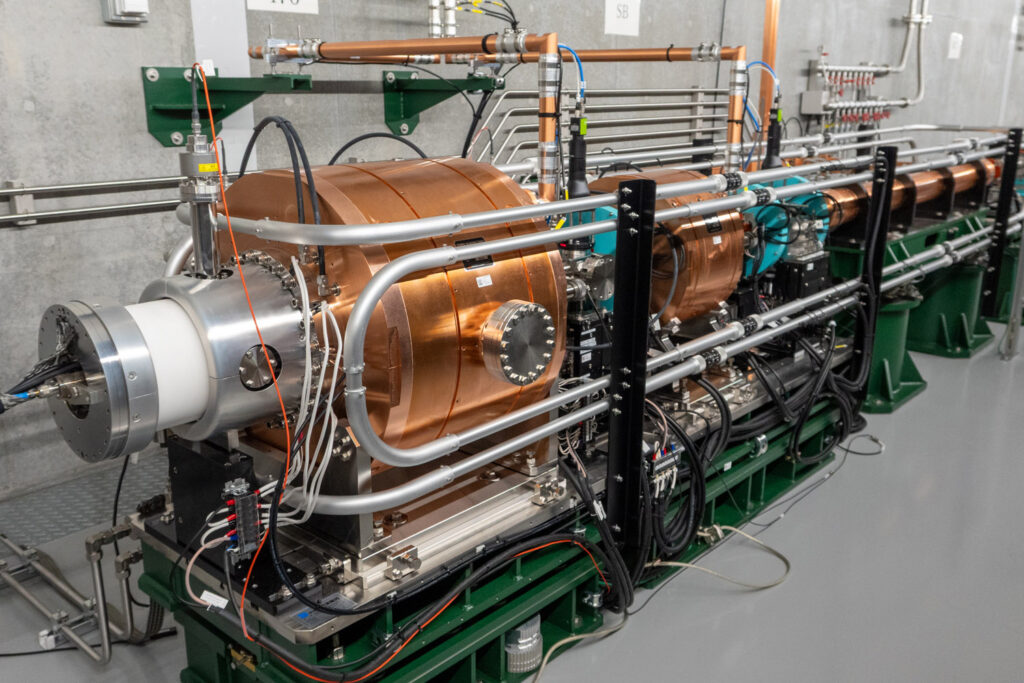

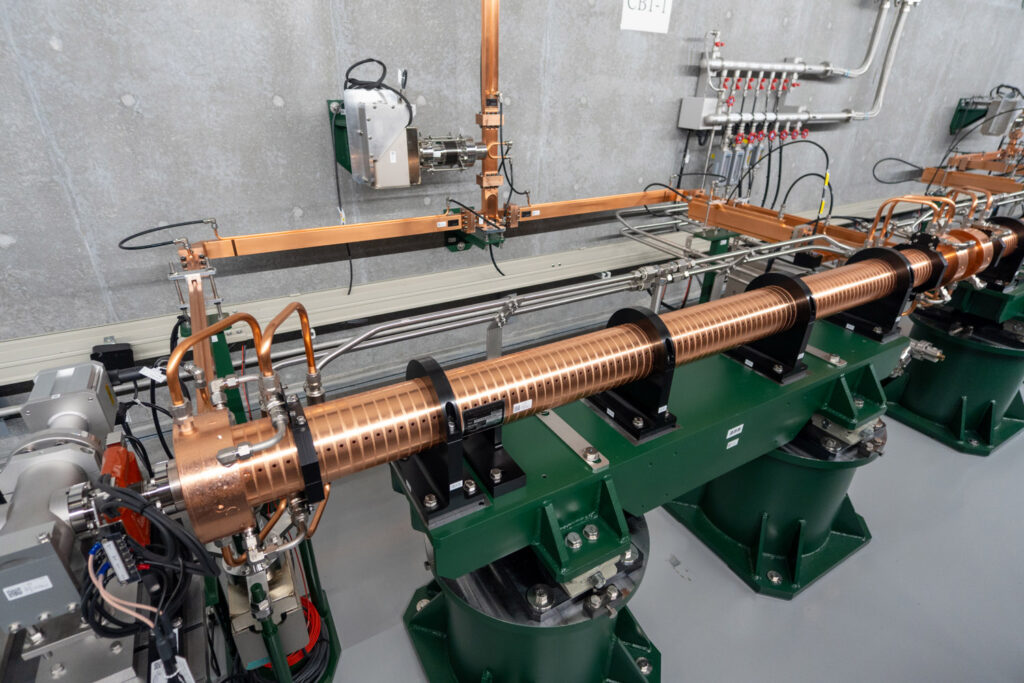

ぎゅぎゅぎゅっとお団子になった電子たちは、この銅の円盤がたくさんつながったような装置に飛び込んでいきます。銅の円盤の中にはCDのような穴の空いた板が設置されていて、そこに電圧をかけることで、電子がぎゅんぎゅん加速されていく仕組みです。

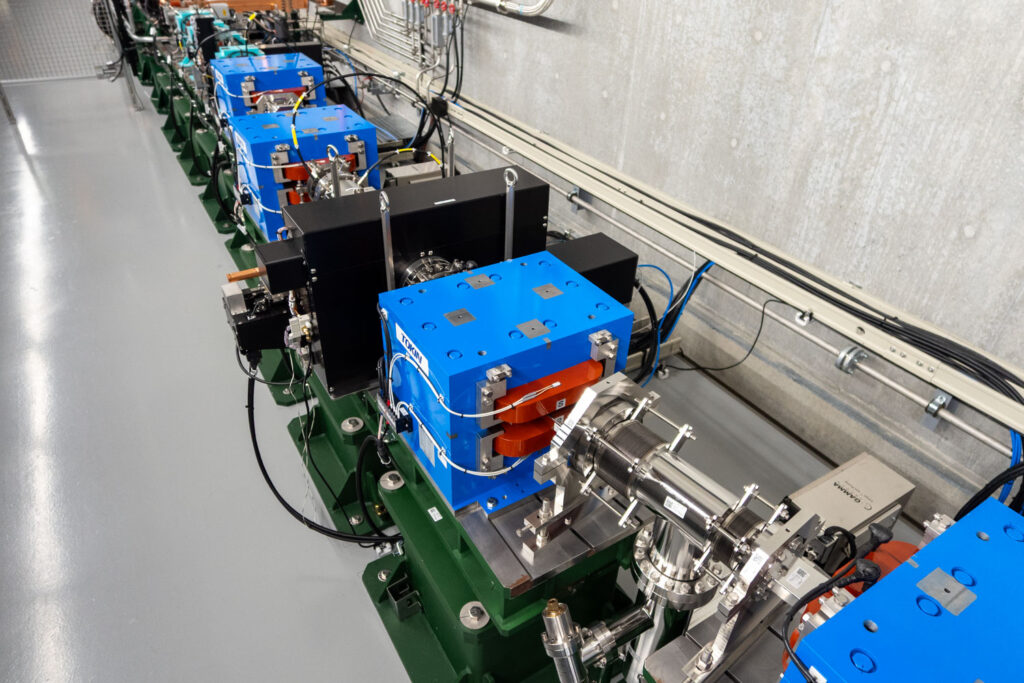

「線型加速器なんだから、110メートル全部まっすぐだよね?」と思いきや、実は少しだけ左右に曲がっている部分があります。青い箱に入った赤い電磁石を使って電子に磁場をかけることで、電子のエネルギーのばらつきを測定しているのです。この調整のおかげで、より品質の良い「電子のお団子」ができ、ナノテラスの性能をぐっと良くすることができるのです。

調整を終えたら、あとはひたすらに直線コース!電子たちは、最終的に3GeVというエネルギーまで加速されます。

ナノテラスの線型加速器は、J-PARCのLINAC(線型加速器)と比べると大きな違いがあります。それは、加速器の間隔が等間隔であること。陽子を加速するJ-PARCでは、陽子が重くてゆっくりと加速されるため、加速の進み具合に合わせて間隔を変える必要があります。それに対して、ナノテラスの電子はとっても軽いので、あっというまに光速近くに到達!だから間隔を調整する必要がないのです。電子、ほんとに便利!

約110メートルの線型加速器に沿って、てくてく歩いてみました。

加速器関係のことは、次のサイトにとっても詳しい情報が載っています。気になる方はぜひ覗いてみてください。

https://www.qst.go.jp/site/nt-center/acc.html

電子を蓄積するところ(蓄積リング)

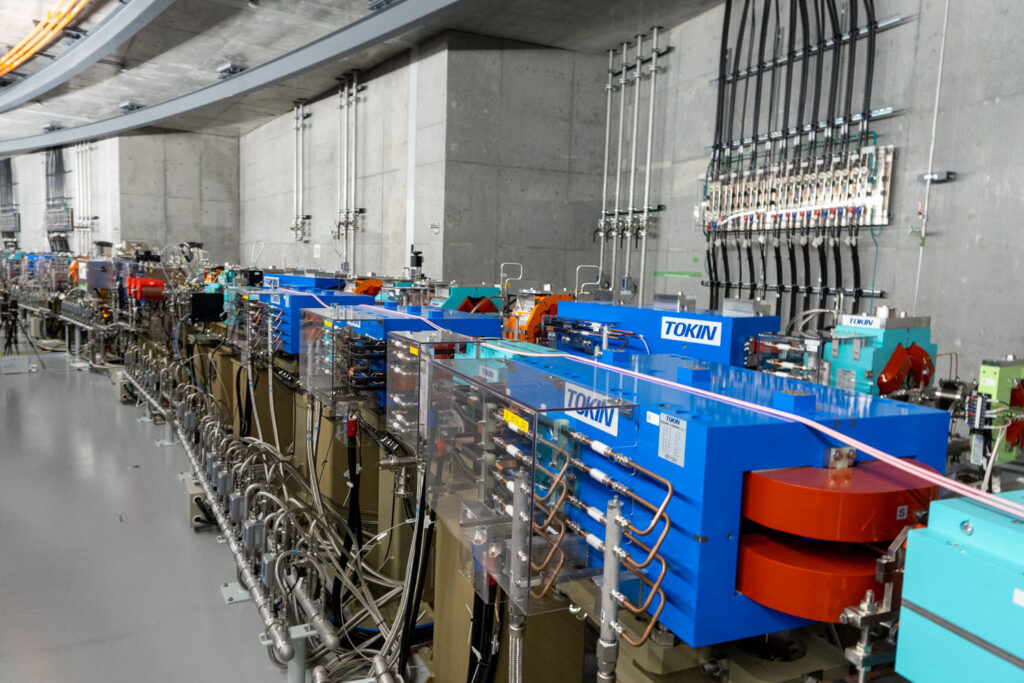

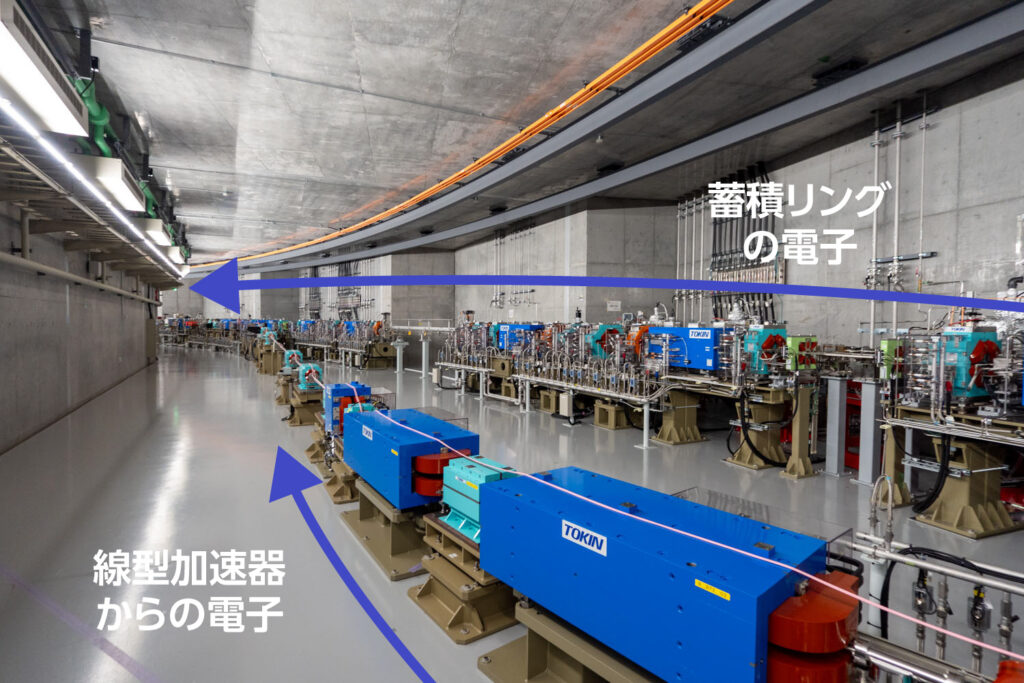

電子が3GeV、ほとんど光の速さまで加速されると、1周約350メートルの蓄積リングに投入されます。

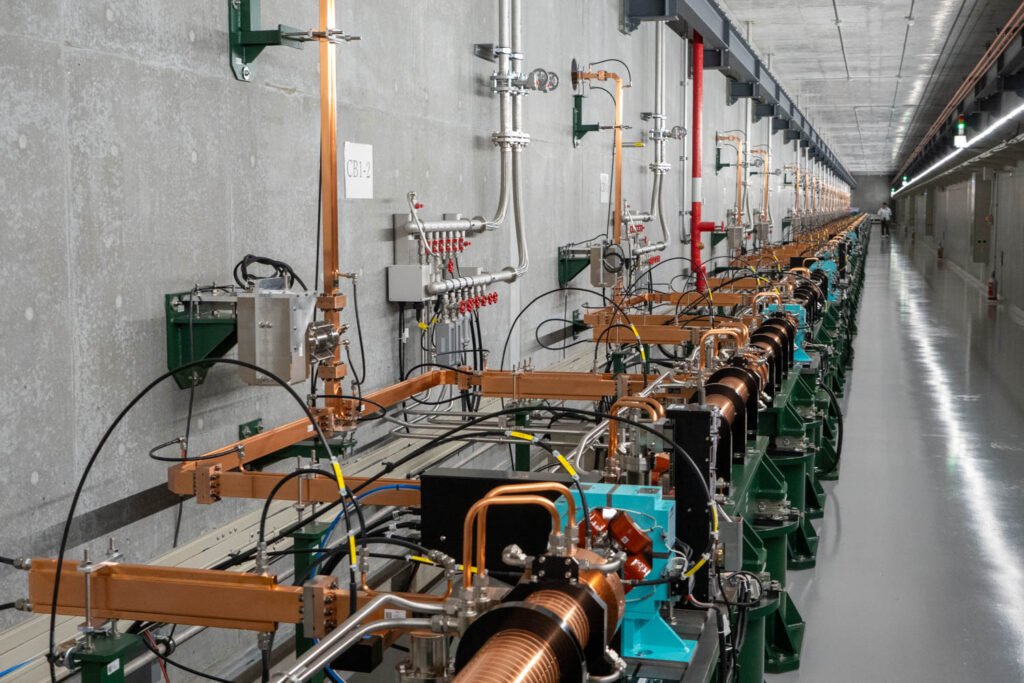

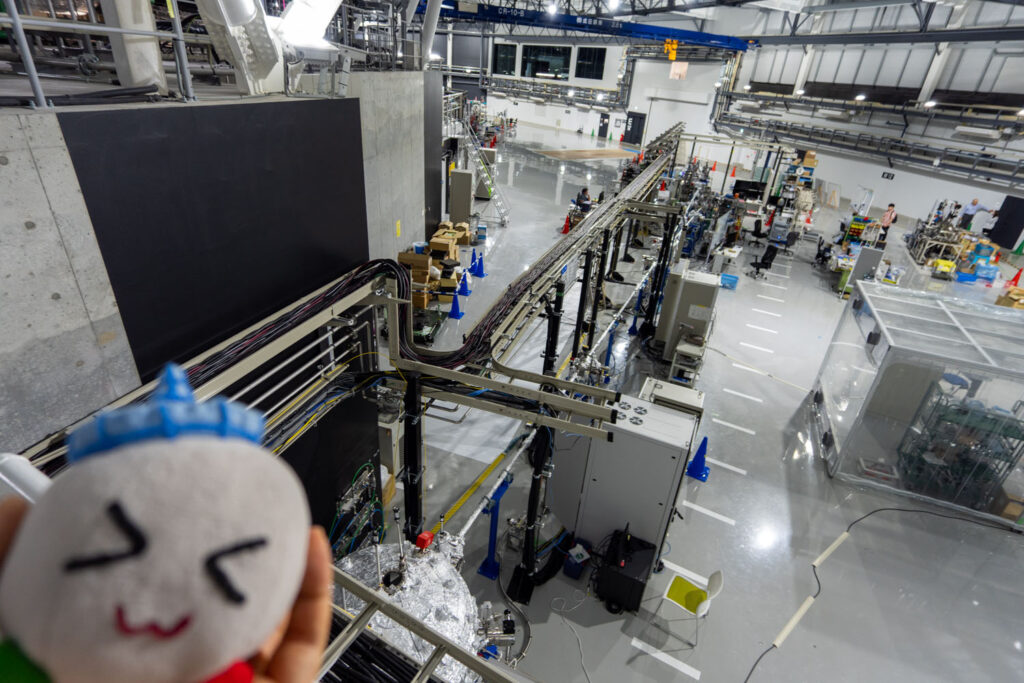

これがナノテラスの蓄積リング!こんな感じの装置がぐるりと1周約350メートルあり、その内部にある真空のパイプの中を電子が光の速さに近いスピードでぐるぐる回っています。

線型加速器から飛び出した3GeVの電子は、写真右下のラインを通って蓄積リングの中に入ります。ただし、すでに蓄積リングの中を回っている電子の集団とタイミングを上手に合わせないと合流できません。細かい調整がとっても大切なのです。

電子が蓄積リングを回っている途中、放射光を出したりカーブで曲がったりすると、少しずつそのエネルギーを失ってしまいます。そのため、蓄積リングの途中に電子をもう一度加速してエネルギーを補うための装置が組み込まれています。

放射光をつくるところ(挿入光源)

蓄積リングの中を飛んでいる電子から放射光をつくりだすために、ビームラインごとに挿入光源が設置されています。

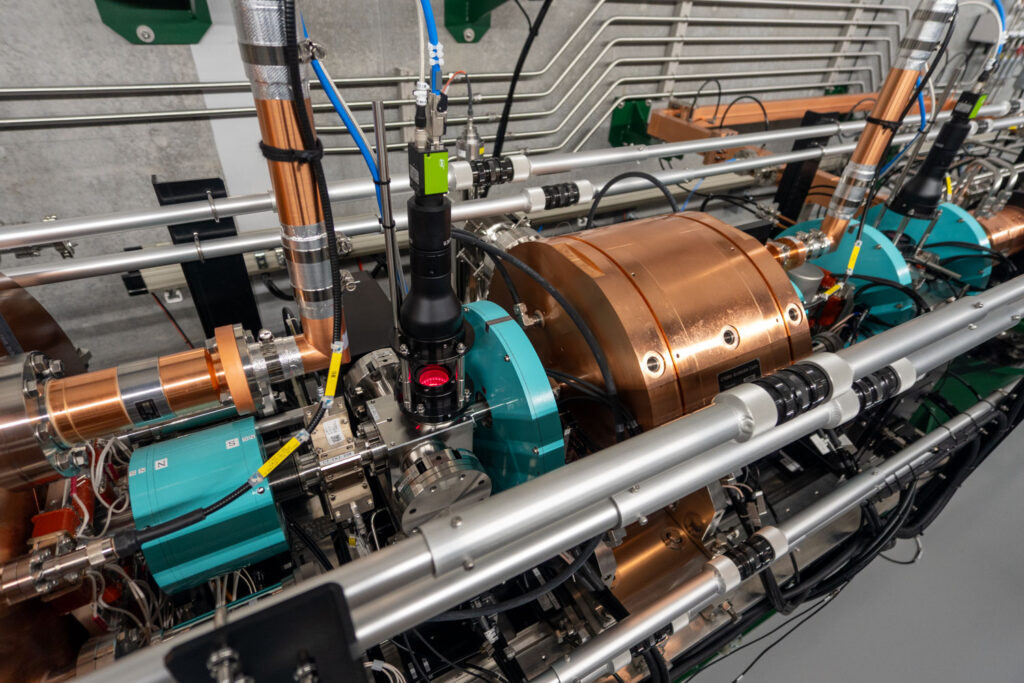

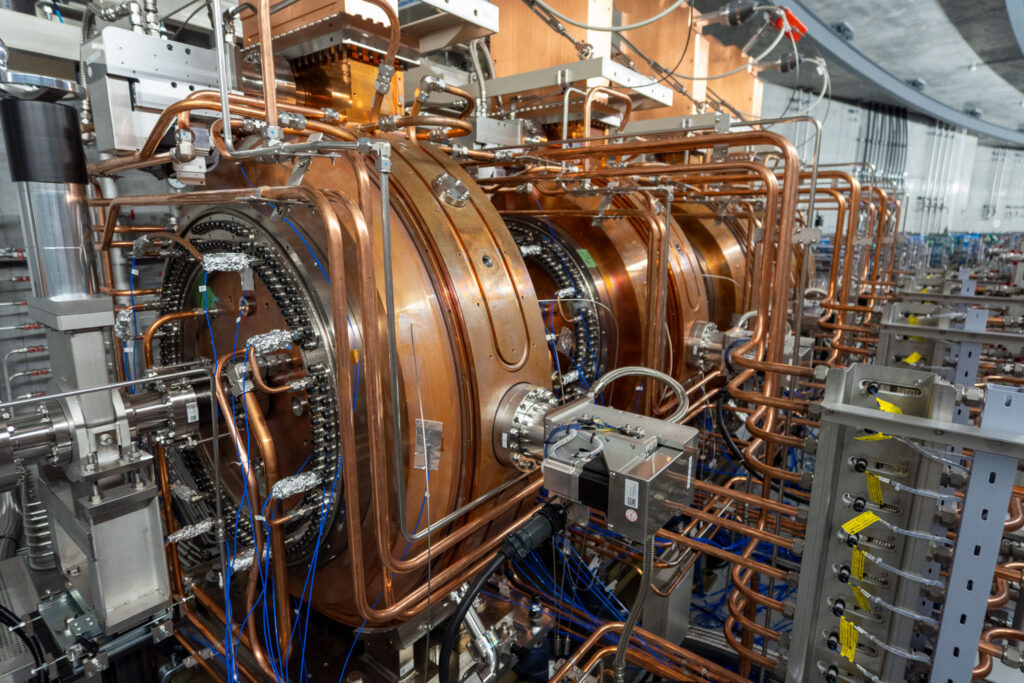

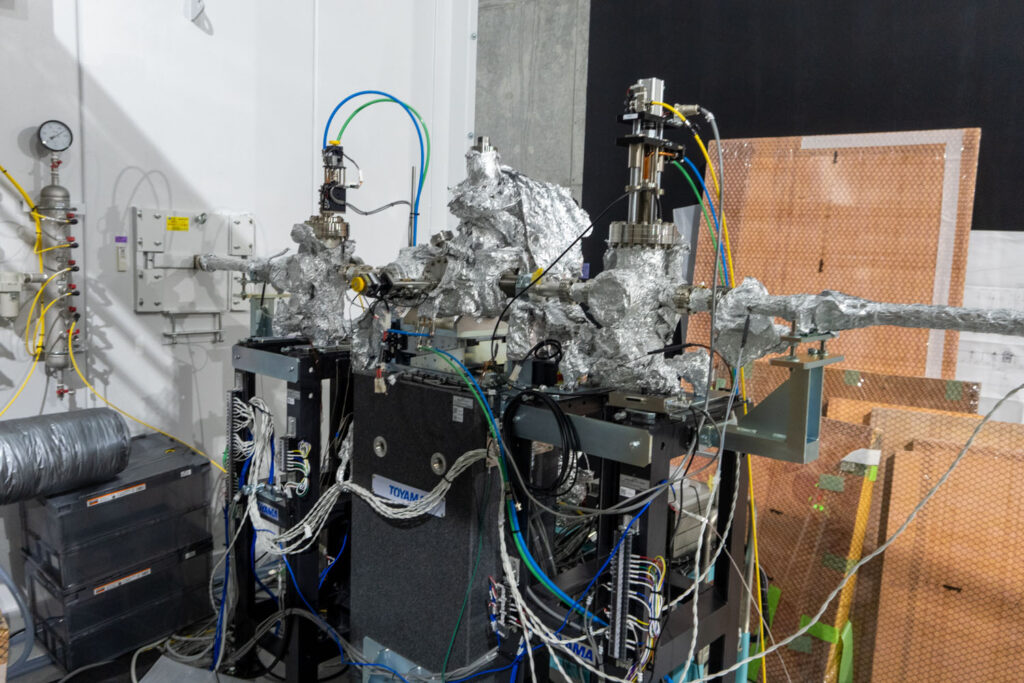

これはBL02Uと呼ばれるビームライン用の放射光をつくるために取り付けられたアンジュレータです。不思議な形をしていますが、実は巨大な磁石付きの万力なんです。

中央に見える銅色の金属のひとつひとつが磁石になっていて、電子が通るパイプの上下に並べられています。この磁石が作る磁場で電子を揺さぶり、放射光をつくりだすのです。本当は電子が通るパイプと磁石をできるだけ近づけたいのですが、上下からパイプを挟もうとすると、磁石どうしが強力に反発してしまいます。そこで巨大な万力で力ずくで抑え込んでいるのです、すっごい力技!

手前に見えるのが蓄積リング、その奥の壁に吸い込まれていくもう1本のラインが、放射光を外に運び出すための光学系ビームラインになっています。

放射光で実験するところ(エンドステーション)

蓄積リングの挿入光源でつくられた放射光は、光学系ビームラインを通って、実験が行われるエンドステーションへと運ばれていきます。

ここは軟X線超高分解能共鳴非弾性散乱ビームラインと呼ばれるBL02Uビームライン。ナノテラスで作られるとっても強力な放射光、このビームラインではX線よりもちょっとだけ波長の長い軟X線を物質に照射します。すると、その中の原子や分子のふるまいをものすごく細かく、本当に詳しく、調べることができちゃうのです!

電子がぐるぐる回る蓄積リングのある区域には、実際に運転中には立ち入ることができません。そこで、このように壁の向こうから放射光を取り出して、エンドステーションまで導く仕組みになっています。

こちらのビームラインは軟X線ナノ吸収分光ビームラインと呼ばれていて、X線吸収分光と呼ばれる方法を使って、試料に含まれる元素などの情報を調べられます。さらにこのビームライン、分割型挿入光源というちょっと特殊な光源を使っていて、複数の放射光を組み合わせて測定できちゃうんです!

こうしたエンドステーションは、現在10か所が設置・運用されています。今回も360度カメラで撮影してみました。まだビームラインが設置されていない場所で撮影してみたのですが、現地の空気感やスケール感が少しでも伝わればうれしいです!

まとめ

こんなナノテラスでは、一般の企業が研究者のサポートを受けながら研究開発を進められるコアリションと呼ばれる、ちょっと珍しい連携も行われています。施設も制度もちょっぴり新しい「放射光で小さな世界を覗く大きな顕微鏡」みたいなナノテラス、ここから生まれる成果は、私たちの生活をもっと便利にもっと楽しくしてくれるかもしれません…!

今回のレポートを描くにあたり、量子科学技術研究開発機構 NanoTerasuセンターの安居院さん、小原さん、安積さん、一緒に見学に付き合ってくださったみなさまには大変お世話になりました。本当にありがとうございます!

ナノテラスのポータルサイトはこちら。

https://nanoterasu.jp/

おまけ

ひっぐすたんのとなりにいるのが、なのてらすちゃん。天照大御神をイメージして作られた可愛い子。

仙台といえばずんだ、ずんだといえばずんだもん。ナノテラスの模型のところに、にっこり笑顔のずんだもんがいました。

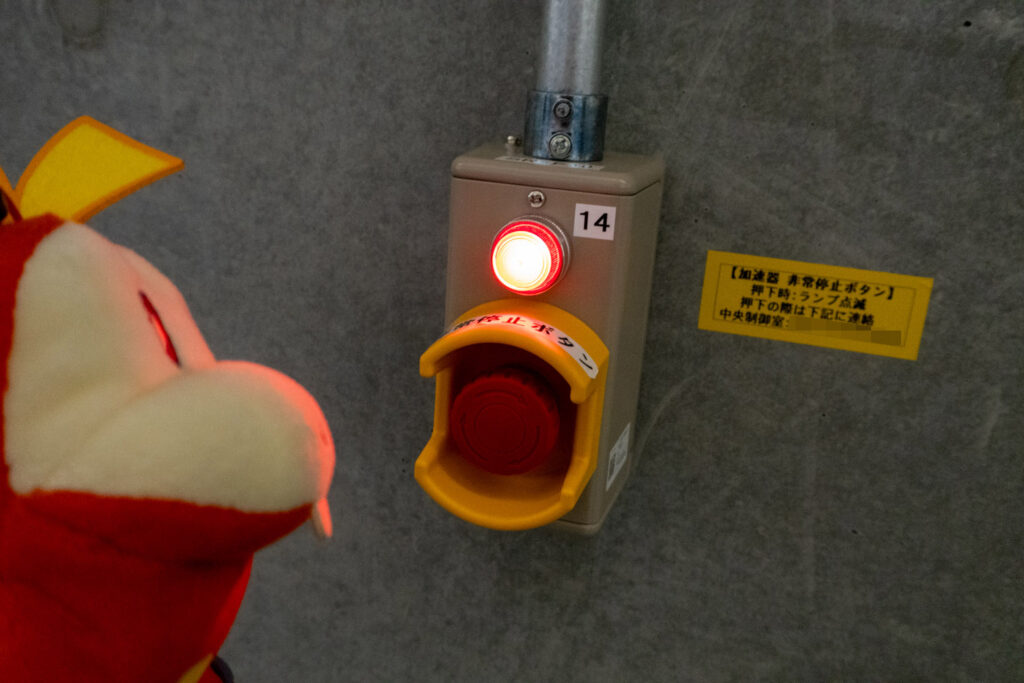

ホゲータ、これが蓄積リングの緊急停止ボタンだよ、押しちゃだめだよ。

今回は取材のためにナノテラスにお邪魔させていただいたのですが、せっかく来たのならと、アウトリーチに関するお話をする時間を設けてくださいました。ナノテラスで実験装置が並んでいる前でお話するのは、かなり面白かったです。

仙台駅のキオスクで買ったほやのおにぎり。実はほやを食べたことがなかったのですけれど、これはとってもおいしかった!絶対にお酒にも合う。

素粒子はかわいい。素粒子のイラストやマンガを描いています。博士(理学)