みんなだいすきニュートリノ!

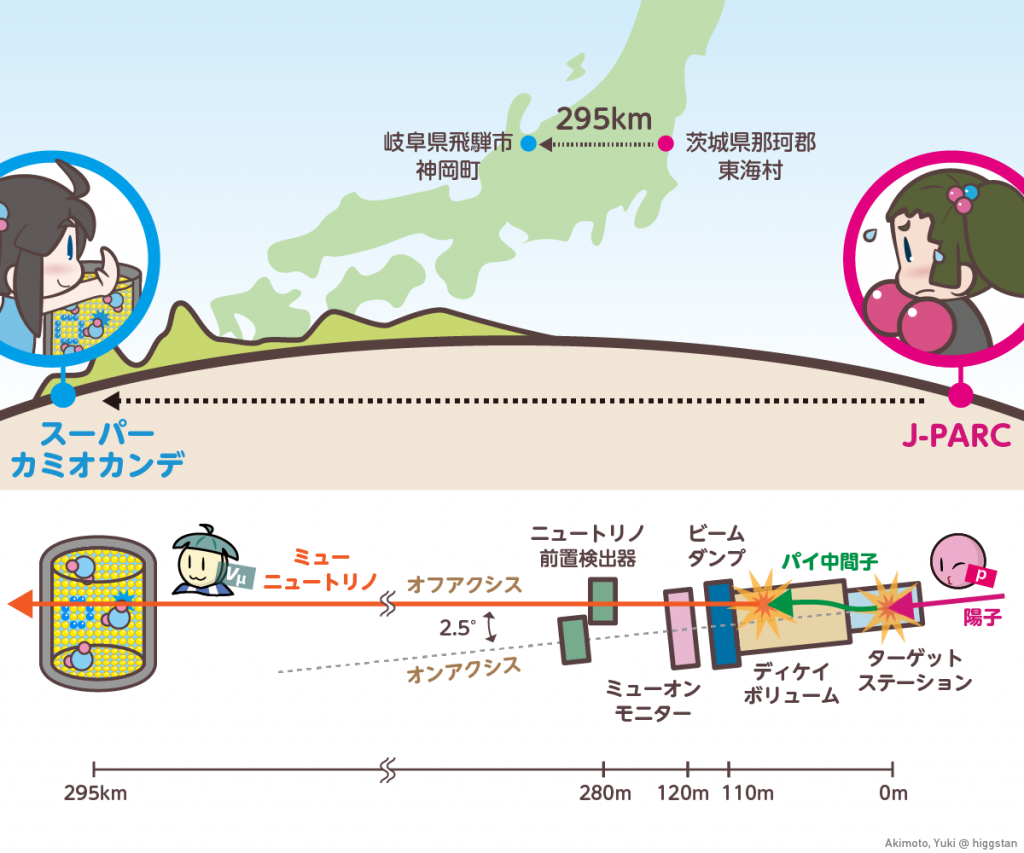

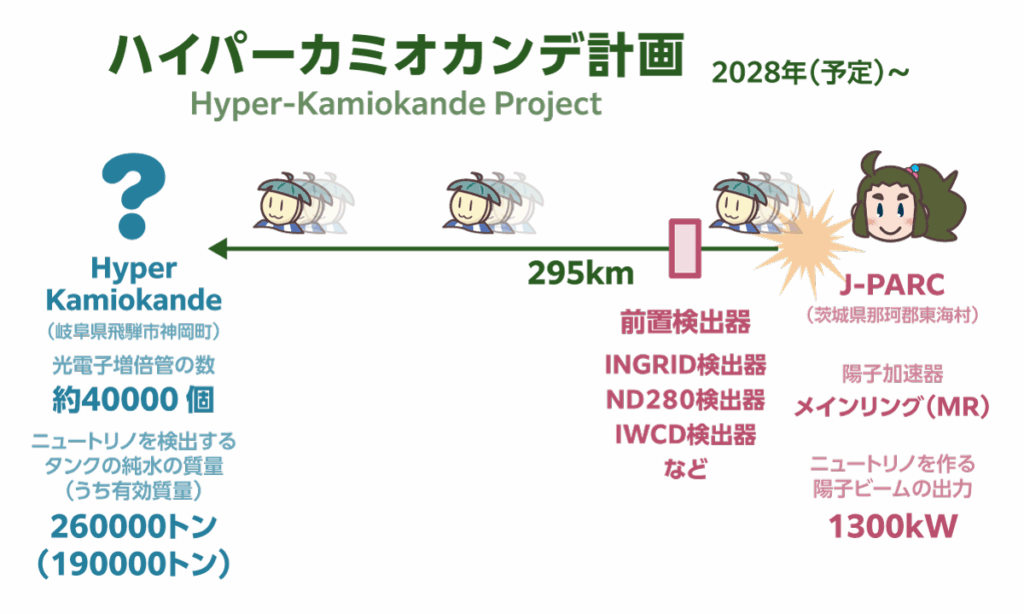

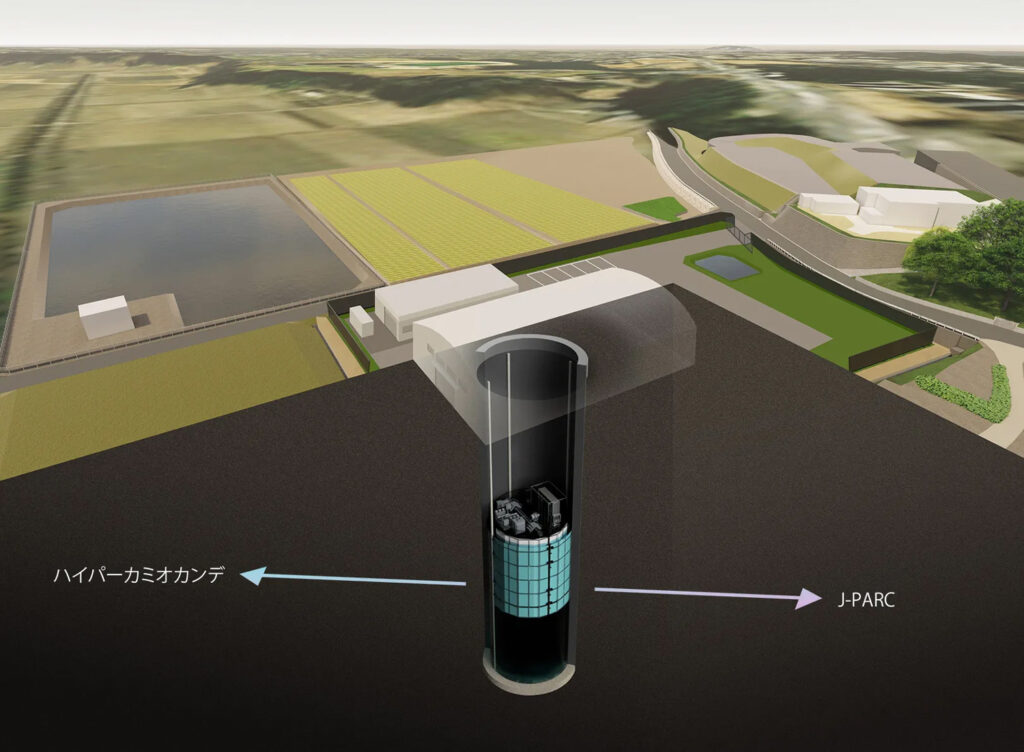

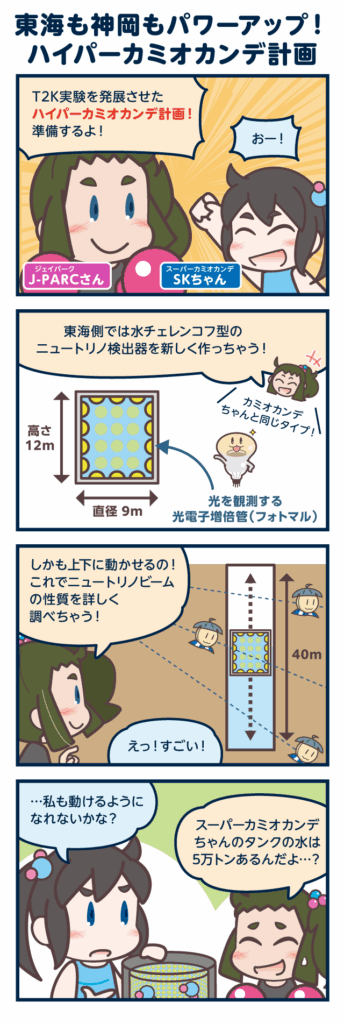

茨城県東海村のJ-PARCで作ったニュートリノを、岐阜県神岡町のスーパーカミオカンデで観測するT2K実験。人工的に作ったニュートリノでニュートリノ振動を確認したり、ニュートリノと反ニュートリノでニュートリノ振動に違いがあるのかを調べたりと、これまでにもたくさんの成果をあげてきました。そして今、そのT2K実験をさらにパワーアップさせた次の実験、ハイパーカミオカンデ計画の準備がちゃくちゃくと進められています。

ニュートリノを観測する側では、ひっぐすたんでもたくさんご紹介しているとおり、スーパーカミオカンデの後継となるハイパーカミオカンデの建設が 進んでいます。それにあわせて、ニュートリノを作る側のJ-PARCでも、いろいろなパワーアップが計画されています。そのひとつが今回ご紹介する、IWCD(Intermediate Water Cherenkov Detector、中間距離水チェレンコフ検出器)と呼ばれるニュートリノを観測するための検出器です。

なぜなにIWCDさん

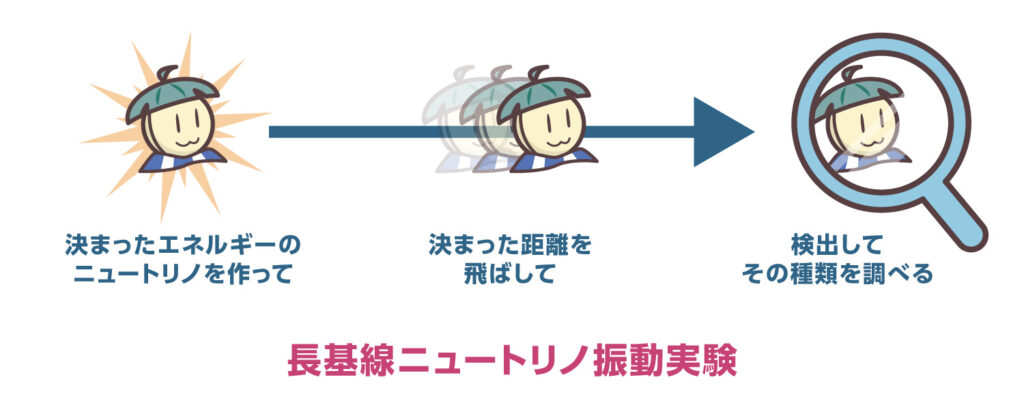

ハイパーカミオカンデ計画は、T2K実験の後継として2028年度からの観測開始を予定しています。ハイパーカミオカンデ計画を含む長基線ニュートリノ振動実験については、以前の記事でもまとめていますので、そちらもぜひチェックしてみてください!

そんなハイパーカミオカンデ計画の中で、ひときわ重要な役割を担うのが、今回の主役、IWCDさんこと「中間水チェレンコフ検出器」(かんたんに「中間検出器」とも呼ばれます)です。

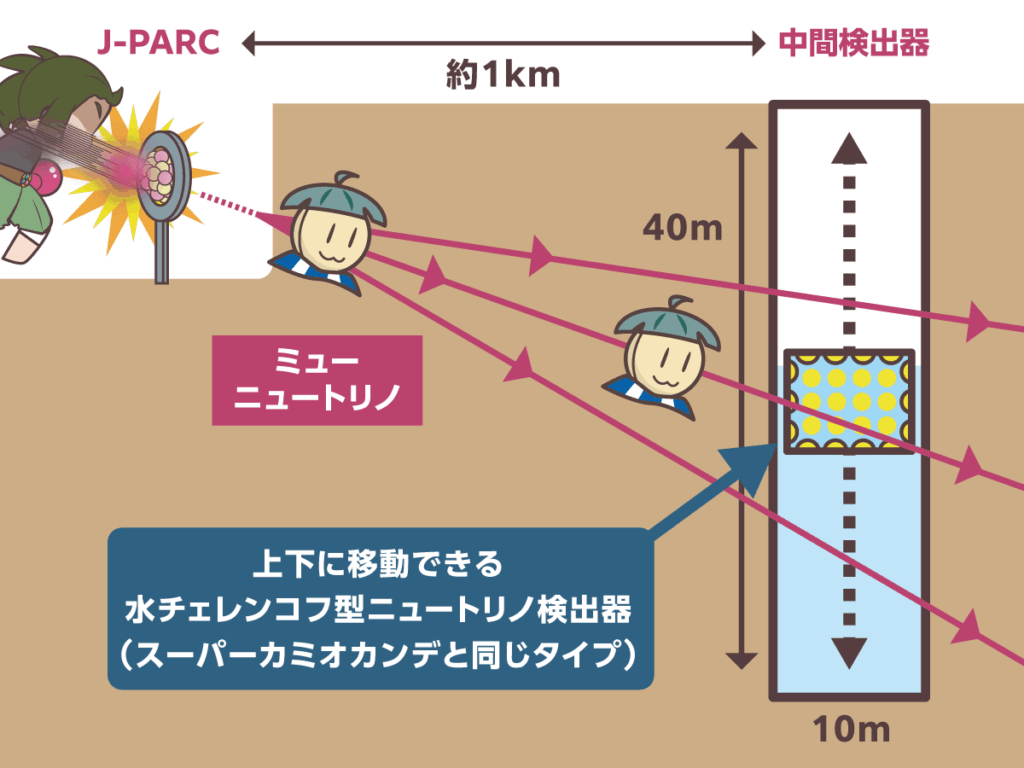

IWCDさんは、J-PARCで作られるニュートリノの発生場所から約1キロメートル離れた場所に設置される予定の、高さ12メートル、直径9メートルの円筒形の水チェレンコフ検出器です。水チェレンコフ検出器といえば、やっぱり思い浮かぶのは「スーパーカミオカンデ」。つまりこれは、J-PARCのそばにちっちゃいスーパーカミオカンデを作っちゃおう!ということなんです。トウカインデ!

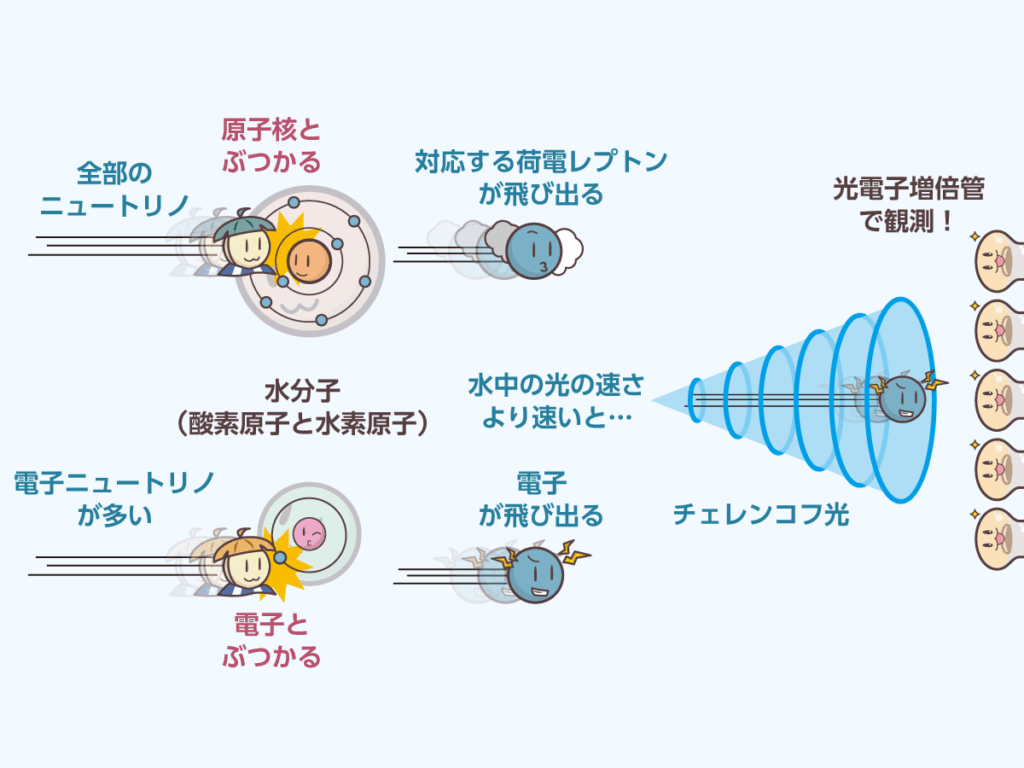

ニュートリノが純水で満たされたタンクに飛び込むと、ごくまれに水の原子核や電子とぶつかって、ミューオンや電子が飛び出します。そして、そのミューオンや電子が水の中を通るときに出すチェレンコフ光という弱い光を、タンクの壁面にびっしり取り付けられた光電子増倍管で検出します。こうして「ニュートリノが来た!」という信号をつかまえるんです。

そんなちっちゃいスーパーカミオカンデには、スーパーカミオカンデにはなかったびっくり機構が搭載されています。それはなんと…検出器が上下にうごくこと!スーパーカミオカンデはもちろん動くことはできないですが、IWCDさんは立坑の中を上下に40メートル移動することができちゃうんです。J-PARCから飛んでくるニュートリノのビームは、実は30メートルくらいの幅をもって広がっているので、検出器を上下に動かすことでいろいろなエネルギーのニュートリノを調べることができます。これによって実験の精度がぐっと上がっちゃうんです。動くちっちゃいスーパーカミオカンデ…すごいねIWCDさん!

2025年11月のIWCDさん

ハイパーカミオカンデ計画でとっても大事な役目を担うIWCDさん。まずは、以前訪れた2025年6月時点でのようすを見てみましょう。

周囲を囲って、もともと田んぼだった地面を造成しているところでした。これからはじまります!という、準備の段階ですね。

そしてこちらが、今回訪れた2025年11月時点での写真です。しっかりと整地された地面に砂利が敷かれていて、「これから何かを建てちゃうぞ!」という雰囲気が出てきました。よく見ると、「実験棟」と書かれている看板も。少しずつですが、どんな施設になるのか、その輪郭が見えてきたような…気もします。

こちらが、IWCD(中間検出器)が建設される予定の場所です。写真をよく見ると、赤いヒモで2つの同心円が描かれているのがわかるでしょうか?このうち内側の円の部分に、深さ50メートル、直径10メートルの立坑が掘られ る予定になっています。

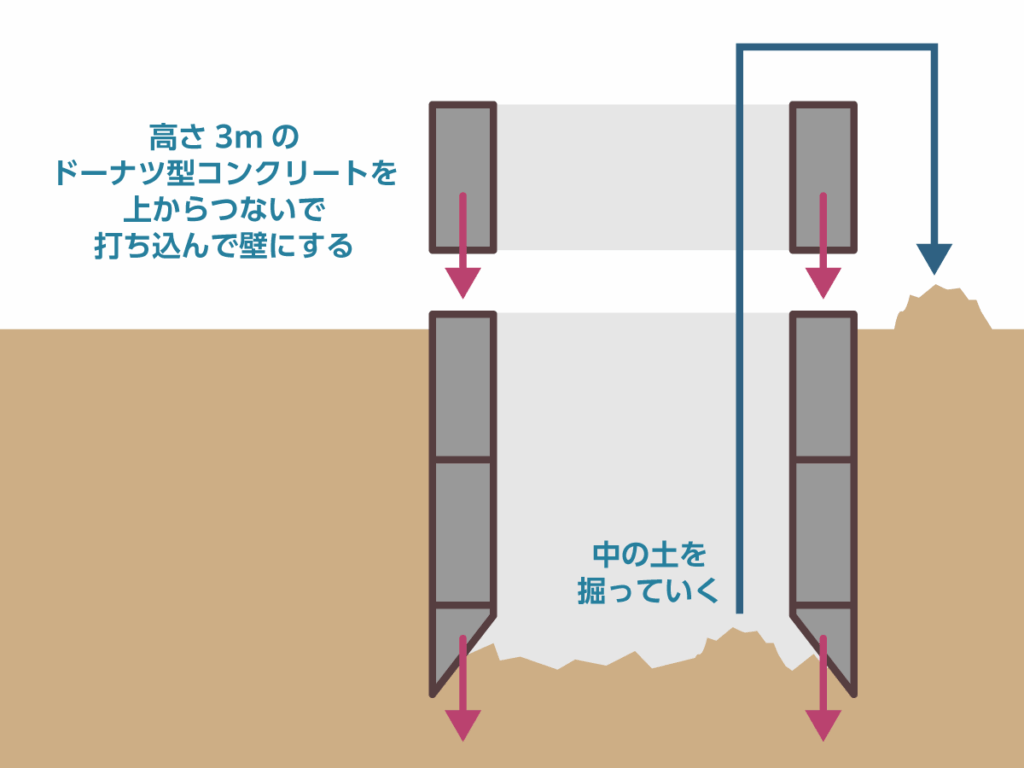

工事の進め方もちょっぴりユニーク。まず、内側と外側の円のあいだに、「高さ3メートルのドーナツ型のコンクリートの構造物」を何個も何個も打ち込んでいき、その後で中央の土をくり抜いていく、そんな手順で立坑を作っていきます。この工法は「オープンケーソン」と呼ばれていて、費用を比較的抑えられるうえに、地下水を汲み上げずに工事ができるのが大きな利点となります。まわりには田畑が広がっていますから、こうした配慮はとっても大切。

そちてこちらの写真の中央にある1本のライン、これがニュートリノが飛んでいく予定のルートです!J-PARCで作られたニュートリノは、このラインの下を通り、IWCDを経由して、約295キロメートル離れた岐阜県神岡町のハイパーカミオカンデへと飛んでいくのです。ひっぐすたんもラインの上に立って、ワクワクしていそう。

IWCDさんの着工式が行われました

そんなIWCDさんですが、2025年11月4日に「ハイパーカミオカンデ中間検出器施設 着工式」が行われました!地元でご協力いただいた方々や建設に携わる方々など、多くの関係者が集まっての式典です。

遠くから見ると、まだただの工事現場のようにも見えますが、このような看板を見ると建設が始まるんだなあ…となんだか不思議な気持ちになります。

広い工事現場の一角には、式典用のテントが設営されていました。お祝いごとっぽく紅白で、ちょっぴり華やか。手前のテーブルでは、来場者のみなさんが受付をしていました。

テントの中はこんな雰囲気。ここで、高エネルギー加速器研究機構(KEK) 機構長の浅井さんの挨拶をはじめ、J-PARC 素粒子原子核ディビジョン長の中平さんによる施設の説明、そして来賓の方々からのあいさつなどが行われました。

式の最後には、「鍬入れ(くわいれ)」という儀式も行われました。ハイパーカミオカンデの着工式のときにも見られたので、こうした実験装置の建設では、意外と定番の儀式なのかもしれません。

これから

ハイパーカミオカンデ計画では、T2K実験でも行っているCP対称性の破れの検証を、よりたくさんのニュートリノを観測することで目指しています。そのための検出器であるハイパーカミオカンデの完成が、2028年度の予定。それにあわせて、IWCDさんも完成を目指しています。

これから始まるIWCDの建設工事では、先にもご紹介したように、動くちっちゃいスーパーカミオカンデを収めるための、深さ50メートル、直径10メートルの立坑を掘り進めていきます。そのようすも、またこのような形でお伝えできたらいいなと思っています。

最後に、今回の着工式で貴重な機会と素敵なご案内をしてくださったKEKとJ-PARCのみなさま、本当にありがとうございました!

おまけ

着工式のあとには、IWCDが建設される場所を前に、いろいろなお話する時間もありました。一番左端のJ-PARC センター長の小林さんのポーズがちょっとかっこいい。

着工式に出席されていた東京大学宇宙線研究所 所長の荻尾さんに、ひっぐすたんとツーショットをお願いしてしまいました。素敵な笑顔、ありがとうございます!

着工式の記念品としてもらった、ステンレス製のサーモボトル。これはきっと…IWCDの立坑をイメージしていますね!(名推理)

IWCDさん、これからの成長が楽しみです!

素粒子はかわいい。素粒子のイラストやマンガを描いています。博士(理学)